قراءات عام 2025

… لقراءة المراجعة الكاملة لكل كتاب (يرجى الضغط على صورته) …

… لقراءة المراجعة الكاملة لكل كتاب (يرجى الضغط على صورته) …

المقطع المرفق يعرضها كاملة مع رابط المراجعة على المدونة

متابعة ممتعة ومفيدة

… رابط المراجعة الكاملة لكل كتاب (على عنوانه) …

…………………………………….♥…………………………………

الثقوب السوداء والأكوان الناشئة

هذه روايتنا: لماذا طوفان الأقصى؟

| 31 | ذاكرة يد: حكاية من تابوت الأمن | أسطورة من أساطير التعذيب في السجون العربية | |

|

كسائر أساطير التعذيب المتلبّسة -كتلبّس الجنّ- سجون العالم العربي، والممتدة بامتداد حدوده الشائكة من الخليج الثائر إلى المحيط الهادر، تأتي هذه الأسطورة بقدر من صنوف مروّعة ما قد لا يخطر على قلب إبليس بما هو عليه في الأصل من عظيم الشيطنة! فعندما تضيق رحاب بلاد بأهلها وتضيق جرّاءها أخلاق الرجال، خلافاً لاعتقاد الشاعر عمرو بن الأهتم .. وعندما يتجسد الشيطان نفسه في هيئة إله حاكم بأمره وبيده فـ “تطرّ” كل فرد من محكوميه “أربع وصل” .. وعندما تنجو الأجساد من تابوت الموت باستثناء أيمانها التي يشاء لها القدر أن تحيا بعد موتها، لتشهد كل منها على ما عناه المؤلف بـ (ذاكرة يد) .. حينها لا يبقى مجال للشك في أن الجحيم المعني عربي بامتياز، وبحيث لا يتبقّى من حرج في صب اللعنات يمنة ويسرة، أضعافاً مضاعفة! |

||

| . | . | . | . |

| 32 | الأمن الوطني | ومن جديد: “حلل يا دويري” | |

|

في خضم ما يواجه الأمة العربية من أزمات وتهديدات وتحديات تتسارع وتيرتها بشكل ملحوظ لا سيما مع أحداث الآونة الأخيرة، مقابل ما تشهده من تراجع وانحدار وانقسام وتبعية وما يلحق بها بالضرورة من تداعيات لا تُحمد عواقبها، يأتي هذا الكتاب في وقته ليلبي طموح الإنسان العربي الذي تُعقد عليه الآمال في إعادة الربيع الغائب لأوطانه ضمن المسار الصحيح، وضمن ترسيخ مفهوم (الأمن الوطني) كحاجة أساسية للفرد وللمجتمع وللوطن، كل على حد سواء. لذا، يضع الكتاب المعني بالأمن الوطني اللواء المتقاعد والخبير السياسي والعسكري والاستراتيجي (د. فايز محمد الدويري 1952)، والذي ذاع صيته بشكل لافت مؤخراً من خلال التحليل العبقري الذي تناول فيه عمليات طوفان الأقصى على شاشة قناة الجزيرة الإخبارية، إضافة إلى تخصصه في صراعات الشرق الأوسط ككل على رأسها القضية الفلسطينية. |

||

| . | . | . | . |

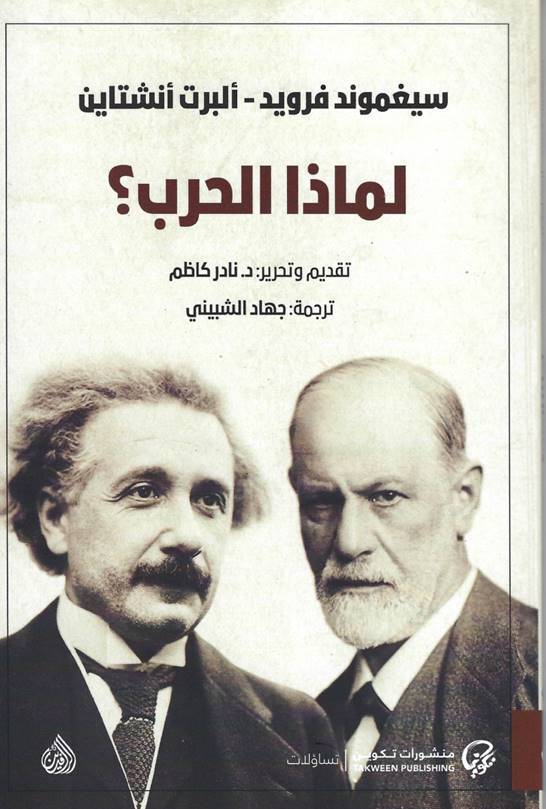

| 33 | لماذا الحرب؟ | الحرب ومستقبل البشرية | |

|

كتاب فكري .. وإن تناوله اثنان من أعلام علماء القرن العشرين، أحدهما في الفيزياء والآخر في علم النفس، فقد مسّ في فحواه قضية إنسانية كبرى تعني باستمرارية حياة البشر على فطرتها، ورفض تلك المعادلة غير المتكافئة التي طرفاها على النقيض: (حياة) و (حرب) .. حياة لكي تستمر، لا بد من فرض الموت في وجهه الآخر الأشدّ بشاعة .. الحرب! في عام 1932، كلّفت (عصبة الأمم والمعهد الدولي للتعاون الفكري) في باريس، الفيزيائي الأشهر من نار على علم (ألبرت أينشتاين 1879 : 1955) بإدارة جلسة نقاش، يختار موضوعها والمُحاور الذي سيدير النقاش معه، حيث وقع اختياره على مؤسس علم النفس الحديث (سيجموند فرويد 1856 : 1939)، لتناول “مشكلة الحرب وأسبابها وكيفية الخلاص من تهديدها” |

||

| . | . | . | |

| 34 | مهنة القراءة | إعلامي عاشق للكتب وحسب | |

|

يضم الكتاب بين دفتيه حوار ماتع عن توأم القراءة والكتابة، والذي يأتي بدوره على ذكر الكتب والأدباء والمؤلفين والمفكّرين والمثقفين والمبدعين والإعلاميين والسياسيين والمشاهير ودور النشر والقنوات الإعلامية والجوائز العالمية والجمهور العريض والإحصائيات المنشورة ….، طرفاه إعلامي ومؤرخ وثالثهما قارئ حاضر بينهما، وإن كان صامتاً مراقباً مستأنساً لحوارهما. يكرّس الإعلامي الفرنسي (برنار بيفو 1935) خمس عشرة عاماً من عمره في بث برامج حوارية تخلّد الإرث الإنساني الفكري والأدبي والثقافي، وإن خصّها في العموم لمحيطه المحلي، مثل برنامج (القراءة للجميع) و (فتح القوسين) و (حساء الثقافة)، حيث دأب فيها على استضافة أعلام الثقافة ومحاورتهم بذكاء واقتفاء آثار إبداعاتهم، صانعاً بهذا إنجازاً ثقافياً رصيناً ومؤرخاً لمرجع مهم في عالم الكتب. |

||

| . | . | . | |

| 35 | جسد العاهرة | الجسد الأنثوي المسكوك بدمغة ذكورية | |

|

كتاب يكتنفه من الصعوبة الشيء الكثير .. ليس وحسب للغة المقعرة التي يصرّ المؤلف على الكتابة بها، ولا للطرح الفلسفي الذي يقرأ بين سطور النصوص بُبعد نظر، بل للتابو الذي فضّه، والذي يضرب عليه المجتمع الشرقي حارس من شمع أحمر، يُراق على جوانبه -في فخر- شلالات من دم، بسبب أو بغير! هنا كتاب يتحسس جسد الأنثى المستباح في الشرق الذكوري قديماً وحديثاً، تارة شرعاً باسم الدين وتارة ثقافياً باسم الفحولة، وذلك من خلال استعراض جريء للنصوص الأدبية والروائية والشعرية بل والدينية في موروثه، على اتساع خطوط الجغرافيا العربية طولاً وعرضاً. والمؤلف إذ يؤكد على عدم أسبقيته الخوض في مسألة يتحرّج الفرد العربي من ذكرها إلا مجازاً خشية أن تطاله لوثة أخلاقية تحيق بسمعته، وكمسألة “تعرضت لغبن تاريخي وثقافي وأخلاقي بالمقابل” من وجهة نظره! |

||

| . | . | . | |

| 36 | الصحوة: دليل في الروحانية بلا دين | روحانية ملحدة .. هل يُعقل؟ | |

|

كتاب يحاول تفسير الروحانيات من منظور إلحادي مثقل بالماديات، أو بالأحرى .. يبدو المؤلف وكأنه يريد عنوة إلباس القلب وأعماله لباساً علمياً، منطلقاً من يقينه الإلحادي ومن الطابع المادي للحياة ككل الذي لا يعتقد بغيره! غير أن العلم المادي في حقيقته لا تسعفه أدواته سوى من تفسير الحياة ضمن محدداتها الطبيعية إذ يتجاهل عادة حقيقة العلوم الروحية، وهي العلوم التي تُصنف ضمن خوارق الطبيعة والميتافيزيقيا والباراسيكولوجي، والتي لا يفسرها علم ولا دين! وكنتيجة، لا يسع المنطق سوى وصم الروحاني وأتباعه -إذ يعجز عن إدراك كنهه- بـ (شطحات) و (أساطير الأولين). يقرّ المؤلف ابتداءً على أن الذهن هو كل ما يمتلكه الإنسان منذ الأزل وهو كل ما يمكنه منحه للآخرين بطبيعة الحال، بل وأن كل تجربة يختبرها في حياته، سلباً أو إيجاباً، إنما هي قطعاً حصيلة ما يشكّله ذهنه! |

||

| . | . | . | |

| 37 | عن هذا الكون الفسيح | مقاربة في الصراع الأزلي بين العلم والدين | |

|

حديث علمي مبسط يتناوله عالم علماني يؤمن بالعلم وحده لا شريك له .. ويرفض الدين رفضاً قاطعاً ولا ينكره! بينما يعرّف المترجم ابتداءً (تاريخ الأفكار) بمجموعة الشروحات التي تسبق بالضرورة أي طرح علمي، أو كما عرّفه اختصاراً بـ “التطور التاريخي للمعرفة العلمية”، فهو يقدّم مؤلف الكتاب من خلال محاضراته ودراساته ومقالاته العلمية كمتتبع لهذا التاريخ التطوري .. التاريخ الذي يفسّر الصيغة النهائية للفهم الإنساني حول أي مسألة في العلم الحديث. بيد أن هذا التتبع العلمي يمكّن من تحقيق نتائج مهمة تتعلق بموقع الإنسان في فورة الانفجار التكنولوجي، الذي رغم أنه حقيقة ماثلة لا يدركه الكثير من البشر. لا يتوقف المؤلف عند هذا الحد، بل إنه يتعرّض إلى الصراع القائم بين العلم والدين! |

||

| . | . | . | |

| 38 | بين العالم وبيني | حديث في العنصرية بين صحفي وابنه | |

|

يكتب صحفي ذو بشرة سوداء غاضب على أمريكا البيضاء بياض الثلج .. رسالة إلى ابنه، يضمّنها جانب من سيرته الذاتية إضافة إلى خواطره المترعة بالسواد، والتي يعتصرها الألم والقهر والخوف ضد كل ما هو أمريكي يزخر بالضرورة بقيم العنصرية، وتلك المشكلة الوجودية المتأزمة لا محالة لكل رجل أسود شاء له القدر أن يحيا في أمريكا .. كمحور أساسي لرسالته! ولقد استمد عنوان رسالته من قصيدة للروائي والشاعر الأمريكي الأسود (ريتشارد رايت 1908 : 1960) الذي يصف في بعض أبياتها مشهد لرجل أسود يجري إعدامه خارج نطاق القانون! غير أن خواطره تلك جاءت من الرتابة والتكلّف والتكرار والتشتت ما أعاق سلاسة القراءة فضلاً عن الشعور المصاحب بالملل أثناءها!. | ||

| . | . | . | |

| 39 | العقل ضد السلطة | العقل كل ما نملك .. حسب مفكّر أمريكي | |

|

حديث فكري متعمق يشوبه الكثير من التعقيد .. في السياسة والتاريخ والفلسفة والاجتماع وصراعات الإنسان وتحدياته في الحياة ككل! قد يعود التعقيد إلى المقام الفكري المميز الذي يحظى به المفكر إضافة إلى نظرته التحليلية التي تعني بفلسفة الأشياء، وحصيلته الثقافية الغنية التي قد تبدو مبهمة لدى محدودي الثقافة! وبينما تطرّق الكتاب إلى عدة مواضيع، فقد احتل الأول منها عنوان الكتاب، وحيث بدأ المترجم مقدمته بفك شفرة (رهان باسكال) فيه! إنه ذلك الرهان الذي يضع الإنسان في موقفه من الإيمان أمام خيارين لا ثالث لهما: (مؤمن بالله) .. فلا يخسر شيئاً إن كانت الحقيقة خلاف ذلك. (منكر لله) .. فيخسر خسارة عظيمة إن كانت الحقيقة خلاف ذلك! وعليه، يكون من المرجح دوماً غلبة الإيمان على النكران، وذلك بالقطع تحت ظرف تحكيم العقل وحده. |

||

| . | . | . | |

| 40 | نظام الزمن | الزمن بين الفيزياء والتصوف | |

|

كتاب يلفه الجمال الذي قد لا يتنعّم به القارئ غير المختص في لغته العلمية .. وكنت أنا كهذا القارئ! ما برح الزمن يثير في غموضه فضول المفكرين والمتأملين، فهو لغز تارة وهو مجرد وهم تارة أخرى، وهو في أحسن حالاته اللحظة الراهنة! وقد يكون من غير الإنصاف لدى البعض تناوله كقضية علمية صرفة، لذا، حرص المؤلف على تهذيب الفيزياء في كتابه من خلال بثّ متفرقات شعرية وروحية وتأملية مستلهمة من الحكمة البوذية والميثولوجيا الهندوسية ومن نظرة الإنسان بعيدة المدى للحياة ككل .. فما رقصة الإله شيفا كما يبدو في إحدى التصاوير المقدسة سوى تدفق، أو بالأحرى تدفق الزمن الذي كان يحافظ على المسارات الكونية. غير أن هذه الشاعرية لا تصف الكون على حقيقته من المنظور المادي، فلا الأرض مسطحة كما تبدو بل هي كروية، ولا هي مستقرة تلف حولها الشمس في مدارها، إنما الأرض هي من تلف حول نفسها! |

||

| . | . | . | |

| 41 | عالم الصمت | صمت خرج عن صمته وتحدث طويلاً | |

|

هنا حديث يطول ويطول عن (الصمت) الذي يبدو أن الصبر قد فاض بصمته فانهمر بلا حدود! يبدو أن الأمر كذلك، فقد ضاق (الطبيب والفيلسوف الألماني ماكس بيكارد) ذرعاً بالعواصف الفكرية التي تعتمل في عقل إنسان الثورة الصناعية، والذي ترجمه بثرثرة لا تتوقف أفقدته الهدوء النفسي والسلام الروحي والخلوة مع الإله، كنتيجة حتمية! غير أن الفلسفة التي تعاطى بها الفيلسوف قد غاصت في قاع محيط الصمت وغرقت فيه .. وفضلاً عن إبهام المعنى والتكرار، فقد تم نقل فلسفته من لغتها الأصلية إلى لغة أجنبية أخرى ومن ثم إلى اللغة العربية، الأمر الذي زاد في تعقيدها، مع الأخذ بعين الاعتبار صعوبة الفلسفة عموماً كعلم يأخذ بجوهر الأمور لا بظواهرها وحسب! لا يمنع هذا القول من أن فلسفته جاءت بمقتطفات حكيمة تخدم الإنسان والحياة والتاريخ والأشياء واللغة والمعرفة وقيم الأمل والحب والإيمان |

||

| . | . | . | |

| 42 | الحداثة والقرآن | بحث جريء حول ثوابت الدين الخاتم | |

|

كتاب .. يستغلظ خط أحمر تحت كل كلمة واردة فيه، وهو يتطرق -من وجهة نظر كاتبه- إلى قضايا إسلامية شابها الكثير من اللغط والتحريف والتمويه والتضليل والتجهيل ….. على أيدي علمائه وفقهائه ومفسريه ومن خاض فيه، وقد خصّها في ثلاثة قضايا رئيسية، هي: “أولاً: قضية الوحي الإلهي. ثانياً: قضية القرآن المحمدي. ثالثاً: قضية المصحف العثماني”. وهو إذ يثير هذه القضايا، يتطرق -على سبيل المثال- إلى عملية جمع القرآن التي بدأت مع وفاة نبي الإسلام واستمرت زمن الخلافة حتى الخليفة الثالث! بيد أن الكتاب بدوره لم يخل من شطحات في طرحه العام، مسّت بثوابت الدين من غير حجة منطقية ولا دليل شرعي، فضلاً عن استشهاده بأحاديث غير مجمع على صحتها وبأحداث لم يُثبت خبرها .. الثوابت التي صنّفها الكاتب كـ (نتاج بشري بامتياز) حاكها فقهاء الدين وخالطها الكثير من هوى النفس، وعلى رأسها فرية الوحي وما يتعلق بحقيقة النص القرآني! |

||

| . | . | . | |

| 43 | النسيان | ذكرى تستعصي على النسيان | |

|

سيرة أب .. طبيب ومناضل وحقوقي وإنسان …. وشهيد لكل هذا! أب أغدق على ابنه حب لا مشروط إلى آخر رمق في حياته، وابن أراد تخليد ذكرى أباه ليتحدى النسيان الذي ليس هو سوى آفة ذكرى الإنسان! لقد كان أباً صادقاً اعتنق مبادئ لم يحد عنها حتى دفع حياته ثمناً لها .. فعاش بها ومات بها وعليها، وكأن أيام حياته الخمس والستون كانت بمثابة اختبار الرجال، فليس كل من يقول يفعل! هكذا تُكتب سير الأبطال ولهذا تكتب .. الذي يتعرض الموت في وجه أحدهم ليلاً ونهاراً مكشراً عن أنيابه متعطشاً لروحه، متمثلاً في دعاة الظلامية المعادين للحق والعدل والحرية والمساواة والنور والسلام والإنسانية جمعاء، بينما يضحك هو ملء روحه ساخراً، وقد نال منه الموت ولم ينل من مبادئه قيد أنملة! |

||

| . | . | . |

| . | |||

| 44 | رسائل من القرآن | القرآن الكريم .. كتاب فيه ذكركم | |

|

كم جميل أن يتلقّى المرء في يومه رسالة أو أكثر تحمل عبارة حب أو شكر أو تفاؤل أو أمل، غير أن ما يفوقها جمالاً هو ما جاء ضمنياً يتقاسمه السحر والمعنى، وليس أبلغ في هذا من كلامه عز وجل الذي ينفد مداده وإن كان بحراً ولا ينفد، والذي يُبطن من إعجازه معانٍ أخرى مع ما يظهر، فيستنبط القلب الذي أقبل عليه ما خفي من لطائفه وتدركه البصيرة .. وهكذا حصل مع هذا الكتاب ومؤلفه يقول الله عز وجل في محكم كتابه ﴿وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ﴾، غير أن من التذكرة ما لا يأتي بالضرورة في قول من زجر أو عظة، بل منها ما هو فطرة وانتباهة وخفقة قلب! لذا، يهدي المؤلف كتابه إلى من مرّت به جنازة فارتدع عن ذنب عزم على اقترافه، وإلى من مرض واعتبر وقد أراد بقوته من قبل ظُلم ضعيفاً، وإلى من أصابه الخذلان حين أفرط في ثقته بالناس فاتعظ، وإلى من ضاق صدره فتناهى لسمعه آية فانشرح .. وإلى كل من آمن برسائل الله التي تنزّلت من لدنه لترده إليه رداً جميلا |

||

| . | |||

| 45 | العقلية الصهيونية ولاهوت الإبادة | دراسة حصيفة عن القضية والكيان أعدت في السجن | |

|

يقدّم هذا الكتاب مجموعة من أربع دراسات موضوعية تتناول باستفاضة الحركة الصهيونية بما ترتكز عليه من إيديولوجيا أخلاقية وعقائدية وتاريخية وعسكرية في صراعها كطرف معتدي ضمن القضية الفلسطينية، وهي الدراسات التي تسعى في الأساس نحو دحض السردية الصهيونية مقابل التأسيس لرواية فلسطينية حقيقية تثبت الحق التاريخي لأصحاب الأرض. ومن خلالها هذه الدراسات، يرمي الباحث إلى كشف الستار عن الأسباب الجذرية التي دفعت بشعب رزح تحت وطأة النازية بين سجن وتعذيب وحرق وتقتيل، ممارسة نفس النهج الإجرامي على الشعب الفلسطيني فور احتلاله، لا سيما مع تنامي حدة “النزعات الفاشية والبربرية والعنصرية”، وقد أصبحوا موضع تساؤل حتى من قبل بعض المسئولين الإسرائيليين ما حرى بعدد من الباحثين إطلاق لقب “النازيين الجدد في إسرائيل” عليهم! |

||

| . | |||

| 46 | روعة .. المرأة السيكوباتية | حديث عن امرأة سيكوباتية .. على ما يبدو | |

|

على قدر ما كنت أتوق لمعرفة الرأي العلمي في السيكوباتية بوصفه اضطراب نفسي يتسبب في اعتلال الشخصية وجنوحها نحو عدائية اجتماعية مفرطة دون أدنى رحمة، ومظاهره لدى المرأة تحديداً كما دلّ عنوان الكتاب .. جاء اضطراري لإقفاله عند منتصفه .. فما كان حديثاً علمياً وما كان كتاباً يُقرأ من عنوانه! فبينما جاء الكتاب في العموم سلساً في لغته، وحمل الفصل الأول قدر من معلومات لا بأس بها تتعلق بالمرأة السيكوباتية وحدها، فقد توسع الكتاب في الفصول التالية بحديث عام عن أنماط الشخصية التي بلغت الخمسين، مع تبيان سماتها وملامحها وخصائصها، والتي تشمل في مجملها الجنسين بطبيعة الحال، فضلاً عن المعلومات الجانبية التي اعترضت في إطارها وحجمها ومساحتها الموضوع المطروح في الصفحة المعنية به، ما تسبب في تشتت التركيز أثناء عملية القراءة، مع الكثير من الحشو والتكرار والإعادة والزيادة .. أما القصص الواردة كنماذج عن حالة السيكوباتية فلم تكن بالضرورة ذات صلة! |

||

| . | |||

| 47 | موطن الروح | تطور الروح الإنسانية نحو الوعي | |

|

ليست الحياة وحسب تلك التي لا تتجزأ عن الطبيعة في قوانينها المادية، ولا يتجاوز حدود إدراكها مجموعة حواس خمس .. إنما هي فيما يعادلها طاقة، لا يقوى على تفسيرها سوى رؤية روحانية تخترق بصيرتها الحُجب وما وراءها .. وكذلك الإنسان في روحه لا في جسده! إن طريق الوعي المؤدي إلى مستقر الروح هو طريق السعادة المنشودة، والإنسان في سعيه وهو يخوض تجارب تلو تجارب من خلال بدائل وخيارات متاحة له في الحياة، يحدد مساره خيراً أم شراً .. فإن كان اختياره يقوم على أساس من حب وما يجود به من امتنان وصبر وتقدير، فسيتقدم بوعي نحو جوائز الحب، أما إن كان اختياره قائماً على أساس من خوف وما يرتبط به من غضب وغيرة وانتقام، فذلك تقدّم بلا وعي نحو عواقب أليمة وهدّامة. |

||

| . | |||

| 48 | في جو من الندم الفكري | ناقد عربي يكتب بالفرنسية | |

|

كتاب يقرأ ما بين سطور اللغة العربية بعين ناقد عربي الهوية فرنسي الثقافة، يسبر أغوارها كما تموّجت في ثنايا التراث ليعرج منها على الحداثي .. وكأن الفلسفة تلبّست روح اللغة فأفصحت عن جوهر مكنونات المعاني وأسفرت عمّا خفي من خباياها .. فهو يصف عناء الأديب العربي الذي كتب له القدر أن يموج بين ثقافتين، أولهما أصله والثانية تشرّبها فكادت تكون أصله الآخر، وهو يعتبر الشغف بالقراءة في الطفولة كالقدر الذي يحدد مصير القارئ المستقبلي .. والغبن المصاحب لتجاهل مترجم ما عكف على نقل جانب من ثقافة أمة لأمة مغايرة، كبخلاء الجاحظ ومترجمه الفرنسي .. والخطأ غير المقصود حين يصدر من اللاوعي فيصبّ المخطئ جام غضبه على نفسه، كما حدث في ترجمة ألف ليلة وليلة للغة الفرنسية وجدل نوم أبطالها في الليالي من عدمهم .. وأمهات الكتب العربية وعناوينها المزخرفة ببديع السجع، والمستعصية لهذا على الترجمة الحرفية … والمزيد المزيد في دهاليز الأدب وفلسفته! | ||

| . | |||

| 49 | الغباء البشري | عالم يحكمه الأغبياء .. ولا غرابة! | |

|

ثم بحسبة بسيطة وبنظرة تحليلية سريعة، يتبين أن العالم لا يحكمه سوى الأغبياء! على الرغم من قصر الكتاب وقدمه الذي يعود إلى ربع قرن من إصداره، فهو يتناول ظاهرة اجتماعية تتعايش والحياة اليومية كواقع بات مألوفاً، ألا وهي سيطرة (الأغبياء) على مرافق الحياة -فضلاً عن تواجدهم أصلاً بأكثر مما يُعتقد- اجتماعياً وأكاديمياً وعلمياً وثقافياً واقتصادياً وسياسياً …..، وغيرها من مراكز صنع القرار، ما يجعل من تأثيراتها السلبية تطال الفرد والمجتمع على حد سواء .. فلا الفطناء العقلاء النبهاء حول العالم من أمسك بزمام الأمور، بل إنهم الجهلاء البلهاء السخفاء، والذي اتضح أن منهم من تقلّد منصب رئاسة بلد، ومنهم من أصبح استاذ جامعي أو قسيس راع، ومنهم من حصل على جائزة نوبل العالمية …، وهكذا مع تصاعد السلم الاجتماعي من بين ذوي النخبة في أي مجتمع، حتى حمّلوا الأمم جميعاً خسائرهم فوق خسائرها! |

||

| . | |||

| 50 | صنعة الكتابة | الكتابة كصنعة لدى روائي أمريكي | |

|

كتاب لا بأس به جاء على هيئة مقتطفات من رسائل كتبها الكاتب في مناسبات عدة، منها لزملائه من الكتّاب المعاصرين .. وقد خصّ بعض منها لزوجه (زلدا فيتزجيرالد) والتي كانت بدورها روائية بارزة في ايامها. إنه فرنسيس سكوت فيتزجيرالد الروائي الأمريكي الذي يُعد من أبرز أدباء القرن العشرين، والذي حظيت رواياته بنصيبها في سينما هوليوود كان أشهرها رواية (غاتسبي العظيم)، وهي الرواية التي ضمّنها الكاتب في الكثير من رسائله المنشورة في هذا الكتاب. يسرد الكاتب ضمن رسائله سيل من خواطره .. عن مسيرته في الكتابة بحلوها وبمرها منذ بداياتها حتى وقت لاحق، والتي توّجها بالنجاح .. وعن سخطه على أدب القصة القصيرة الذي رغم هذا كان يضطر له ككاتب، لا لشيء سوى لجني المال .. وعن النقاد والقراء وبعض الأعمال وتصديه لهم بالنقد .. وعن مرات الفشل التي واجهها ورفض دور النشر تبني إصداراته .. وعن طعم النجاح فيما بعد وسحر الابداع وأجواء الكتابة والعالم الخيالي الذي يعيش بين جنباته. |

||

| . | |||

| 51 | نحو تجديد الفكر القومي العربي | القومية العربية .. من جديد | |

|

كتاب يتناول بموضوعية وبروح العروبة المتّقدة، الوعي القومي العربي، يحذوه التطلع الجاد نحو تحقيق الوحدة العربية المنشودة، والتي رغم كل ما يجمع أبناءها من مقومات دينية وثقافية وحضارية وجغرافية وتاريخية مشتركة تقود إلى مصير حتمي واحد، وهذا ما يجعل من تجديد الفكر القومي العربي، الآن .. وأكثر من أي وقت مضى، حاجة ملحة. يؤكد المؤلف في مستهل كتابه بأن هدف الكتاب بالدرجة الأولى يصب في ضرورة تحديث الفكر الجمعي العربي، والعمل بجد نحو توعيته تجاه تحديات العصر والمتغيرات الطارئة داخل أمته العربية وخارجها، وذلك من خلال تناول تجربة القوميين العرب في النصف الثاني من القرن العشرين، بالبحث والنقد، وتسليط الضوء على إخفاقاتهم، والأسباب التي أدت إلى تداعي تياراتهم وسقوط شعاراتهم، ومن ثم استخلاص الدروس والعبر، وتحديد أسس التحديث المطلوب، وعناصره الهامة في بعث الفكر القومي من جديد. |

||

| . | |||

| 52 | الخزنة: الحب والحرية | يبقى الحر حر وهو أسير | |

|

هنا معادلة عصية على التكافؤ .. في الروح المتشظية بين الحياة الجديرة بالمحيا، والموت في سبيل محياها! قد تموت عزائم أبناء ينتسبون لشعوب جبابرة، وهي تخوض تجارب تلو تجارب تموج بين الكر والفر في سبيل نصر موعود، لكنها تجارب تُبقي على أنفاس تتردد بين جنبات أرواح تلك العزائم، لتحيا … ولو بعد حين! هنا تجربة أسير في سجون الاحتلال، قد تختلف في سميّتها عن أساطير سجون الاعتقال العربية حين تجثم على صدر كل قارئ ولا تبرحه حد الموت قاب قوسين أو أدنى، والتي استوحى الأسير أحداثها وملامح أبطالها من واقع الحياة، وما نفق الحرية الذي دك إسمنت سجن جلبوع بأيدي أسراه الأبطال .. ببعيد! أو كما يستهل الأسير حديثه بتمجيد الحب الذي تبيّن أنه حقاً صانع للمستحيل .. إذ يقول: “تحتاج الأفعال العظيمة والمستحيلة الأقرب إلى المعجزات، إلى حب عظيم كي تحدث …”. |

||

| . | |||

| 53 | مقالات في السياسة | مقالات سياسية ضد الساسة | |

|

بينما يستهل المؤلف كتابه الذي يضم مائة وثلاث وعشرون مقالة في السياسة، بمفهوم السياسة العام، يأخذ على عاتقه تحدياتها التي يضعف أمامها الكثير من الكتّاب السياسيين! فالسياسية في أبسط تعريفاتها هي تلك العلاقة التي تربط الحاكم بالمحكوم، وتجعل للأول الذي بيده مقاليد الحكم ومرافق الدولة ومقدراتها، المقدرة على جعل الثاني يعمل، سواء كانت تلك العلاقة تقوم على أسس ديمقراطية تدعمها الشرعية الدستورية، أو تنحصر في نظام الحزب الواحد. لذا، يتحرى المؤلف الصدق والنزاهة والأمانة والإخلاص والحيادية في التعاطي مع قضايا الأمة، وفي الدفاع عن الإنسان العربي وحقوقه، وعن قضايا الحق في أي مكان كان من الخليج إلى المحيط، لا سيما تحت سطوة تفشي الأنظمة الديكتاتورية في العالم العربي منذ استقلاله، وهي تتحصن -ضمن تحصيناتها- بزمرة من المرتزقة المحسوبين على نخبة الكتّاب والمثقفين والدبلوماسيين والمحللين السياسيين! | ||

| . | |||

| 54 | كتبت لك بالمقلوب | كتاب لطيف لتمكين الفتيات | |

|

كتاب زهري اللون والمعنى .. كُتب لها فقط، بخط من شاء القدر أن يكون لها شريكاً موازياً على أرض تبدأ فيها خطواتها الأولى بتؤدة، لتقطعها وتصل إلى القمة بعد عثرات وسقطات مدفوعة بالكثير من الطموح والعزم والأمل. على الرغم من إهداء الكاتب الذي شمل كل أنثى، فقد اختصت مواضيع الكتاب بالفتاة اليافعة وهي في سن العنفوان، وهي مرحلة على الرغم من نضارة ما فيها، فهي الأشد حرجاً .. كمرحلة مفصلية بين الطفولة ببراءتها والنضج بحكمته. يعرض فهرس الكتاب مواضيع شتى، والذي جاء عنوانه الفرعي موجّه في: (هذا الكتاب للإناث فقط)، وقد نبههن بأن الحياة ليست إشراقة صباح جميل يحمل معه كل يوم نسائم الجمال والإبداع والعطاء والخيرات، بل -وإن كانت كذلك في إحدى محطاتها- فهي تموج بأهلها في بحر تتلاطم أمواجه بين شرور قاتمة الألوان والدرجات، لا ينجو منها إلا من تمرّس الإبحار وصراع الأمواج، وتسلح بالسعي والجلد والصبر لا يرفع أبداً راية بيضاء. |

||

| . | |||

| 55 | أخاديد | كلمات من حرير القلب .. رغم أخاديده | |

|

ديوان أخاذ في زرقة غلافه المحتضن كاليمّ جرح زهرة تطفو فوق هدير موجه .. ورهيف في كل كلماته وهي تبطن المعنيين في الرقة والحدة! لقد جاء أجمله في الإهداء الذي قد تشعر معه كل أنثى بأنها المعنية في “أنتِ” .. إذ قال ملهمها: “إليك أنتِ: شكراً لحبكِ .. كان أجمل ما حصل”. يترنم العرجي في شجن أطلال الأولين الذي لم يدع للآخرين موضع إبداع! فهذا شاعر القرن التاسع عشر الفرنسي شارل بودلير قد أدرك “أن شعراء مشهورين تقاسموا منذ أمد بعيد أكثر الأقاليم ازدهاراً في المجال الشعري” .. فكيف بشعراء الألفية الثالثة كما تساءل العرجي، غير أنه يستدرك الحال، فيستشهد بالجاحظ وهو يعيب الكسالى من قبل ألف عام، في قوله: “إذا سمعت الرجل يقول: (ما ترك الأول للآخر شيئاً) فاعلم أنه ما يريد أن يفلح” .. فيقول بدوره في يقين أن “الفن مادة تتكون في أصلها من جملة من المتاهات التي يعيشها المبدع، فإذا مات يوماً .. فهذا يعني أنه وصل”. |

| . | |||

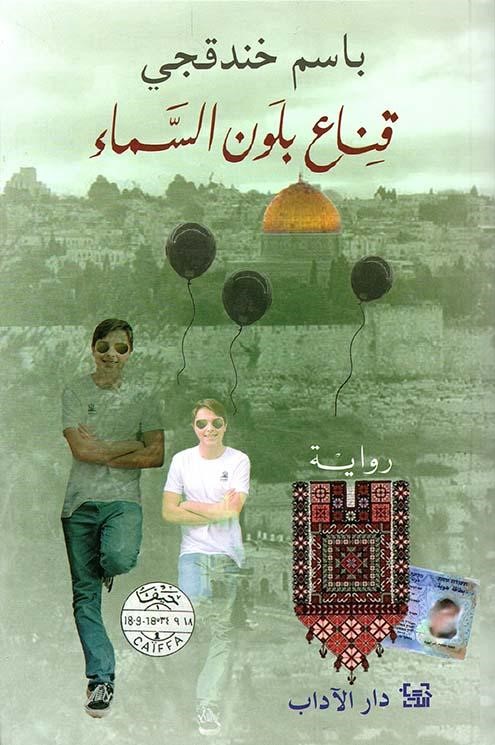

| 56 | قناع بلون السماء | سيرة أسير .. على ما يبدو | |

|

ما هذه البعثرة؟! على الرغم من أنني لا اقرأ الروايات .. إلا قليلا، فقد أقبلت على هذه لعلمي أنها تحاكي أدب السجون فتروي قصة سجين من قلب السجن البغيض، والتي وضعها خفية -وسرّبها كذلك- أسير فلسطيني محكوم بالسجن مدى الحياة ويقبع في سجون الاحتلال منذ عام 2004، الأمر الذي شكّل لدي دافعاً مضاعفاً لقراءتها، لا سيما وقد صاحبها إعلامياً سيل من مديح، بل وقد وبّخت نفسي على تأجيل قراءتها رغم حصولي عليها حين إصدارها! فحتى منتصفها حيث توقفت، وبعيداً عن سلاسة اللغة الأدبية التي كُتبت بقلم راوٍ عن راوٍ أراد وضع رواية .. لم تكن سوى خليط من حشو لغوي، وأحداث رتيبة ممطوطة من غير مبرر، مع لقطات لفتاتين يلحق بهما وصف فاحش، وازدراء للأديان واضح، وأقنعة فيما بينها جميعاً تحاول خلق حبكة، فإذا بها لا تأتِ برواية ولا تمكّن من تكوين فكرة ما حول ما أرادت! |

||

| . | |||

| 57 | بين الجزر والمد | مي .. الأديبة الغائبة الحاضرة | |

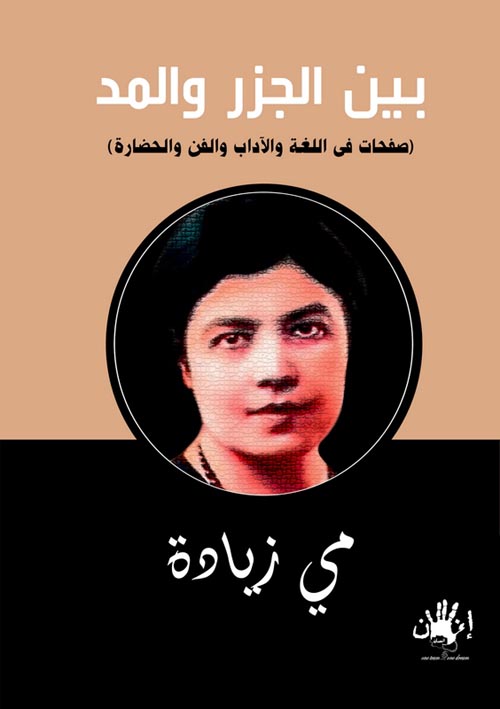

|

مي .. الأديبة الغائبة الحاضرة .. النابغة التي سبق فكرها زمانها، والذي لا يحدّ بينه وبين زماننا إلا تاريخ مطبوع فوق أوراقنا! ما هو كنه تلك الملكة الفكرية التي احتوت بتفرّد اللغة والأدب والشعر والفن والتاريخ والوطن والدين والسياسة والجندر والثقافة والحضارة، بلغات الإنسان؟! لقد وزنت مي كل كلمة بميزان العقل، فجادت بحكمة في كل ما عرض لها من شئون الحياة .. قديماً وحديثاً، شرقاً وغرباً! لقد ظهرت كالمُصلحة التي إن انتقصت من الواقع شيء فبموضوعية، فأرفقت الحل معه، فليس لعلة الانتقاد لديها إلا الإصلاح! أما عن عنوان الكتاب الذي حوى أمور بين جزر ومد، فثمة وطن .. الذي وإن جارى مدّه السني نواميس الكون فتخاذل في جزر محتم، وخضع في قرون للدعة بعد نصر لقرون عدة، فها هو ينهض من جديد .. وكذلك حال الشعوب بحضاراتها، التي وجدتها مي كالبحار، لبعضها مد وجزر ولأخرى ارتفاع وهبوط، والتي فسّرت بها حياة اللغات وموتها، وبقاء العربية -دونها ودون التصاريف التي جرت عليها جميعاً- حية. |

||

| . | |||

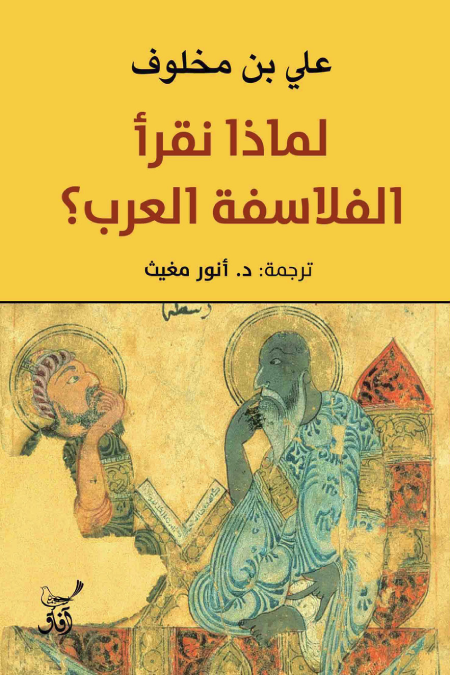

| 58 | لماذا نقرأ الفلاسفة العرب؟ | فلاسفة العرب مقابل فلاسفة الغرب | |

|

كتاب يبحث بتعمق في آراء فلاسفة العرب المسلمين، التي ازدهرت خلال القرون الممتدة من الثامن حتى الخامس عشر .. من بغداد في الشرق حتى قرطبة في الغرب، حيث شكلّت بدورها جزءاً رئيساً في تاريخ الفكر الإنساني، على الرغم من الزعم في نسبة الفلسفة العربية المتداولة حالياً إلى العصر العربي الوسيط .. غير أن صياغتها ضاربة في القدم إلى ما قبل عشرة قرون! تطور علم الفلسفة عربياً خلال تلك الفترة تطوراً غير مسبوق، إضافة إلى تطورها في روح الشريعة الإسلامية، فقد قال جان جوليفيه، العالم المختص بعلوم العصر الوسيط، إن: “الفلسفة وُلدت مرتين في الإسلام: أولاً في صورة اللاهوت الأصلي أو علم الكلام، ثم في صورة التيار الفلسفي الذي يتغذى في أغلبه على المصادر اليونانية”. ومما يثير العجب، هو أن الميلاد الثاني المنبثق من الفكر اليوناني لم يسعَ إلى تأكيد حججه من خلال ما جاء مع الميلاد الأول العقائدي، بل تشكّل كوريث للتراث اليوناني الوثني، غير أن هذا الاستقلال الفلسفي لم يمنع فلاسفة العرب المسلمين من التمييز بين الدين وعلم الكلام. |

||

| . | |||

| 59 | سبعة أصناف من الأشخاص تجدهم في المكتبات | مرتاد المكتبات .. قد يجد نفسه هنا! | |

|

بحس فكاهي يعلوه قدر من معلومات لا بأس بها، يصنّف صاحب متجر إنجليزي للكتب روّاده في سبع .. عدّهم عدّا! هكذا يعبّر عنوان الكتاب في رقم صحيح، في حين تتم صفحاته ثمان منهم .. الإرباك الذي يعزوه المؤلف صاحب المتجر إلى سوء تنظيمه، والذي افتقد عنصر التنبؤ بطبيعة الحال! يضع (شون بيثل) كتابه أثناء الحظر العالمي الذي فرضه فايروس كوفيد، والذي يكشف فيه عن اشتياقه لزبائنه أولئك كاشتياقه لأصدقائه .. على حد سواء، بصرف النظر عن ذلك الجذاب منهم وذاك العدواني، وبصرف النظر عن حقيقتهم كمصدر دخل أوحد له، فضلاً عن افتقاده للتفاعل البشري المعتاد! وفي لفتة طيبة من أحد زبائنه حين يتصل به ليطلب منه نسخة من كتابه الثاني (اعترافات بائع كتب)، يطلب منه أن يضيف ما قيمته عشرة جنيهات إسترلينيه فوق إجمالي السعر شاملاً الطوابع البريدية! وحين يسأله شون عن السبب يقول: “لأنني أعرف مدى صعوبة الأوضاع الحالية للأعمال التجارية التي تُشبه عملك، وأريد منك أن تظل محافظاً على عملك حتى بعد أن تنتهي كل هذه الظروف الصعبة، حتى أتمكن من القدوم وزيارة المتجر مرة أخرى”. |

||

| . | |||

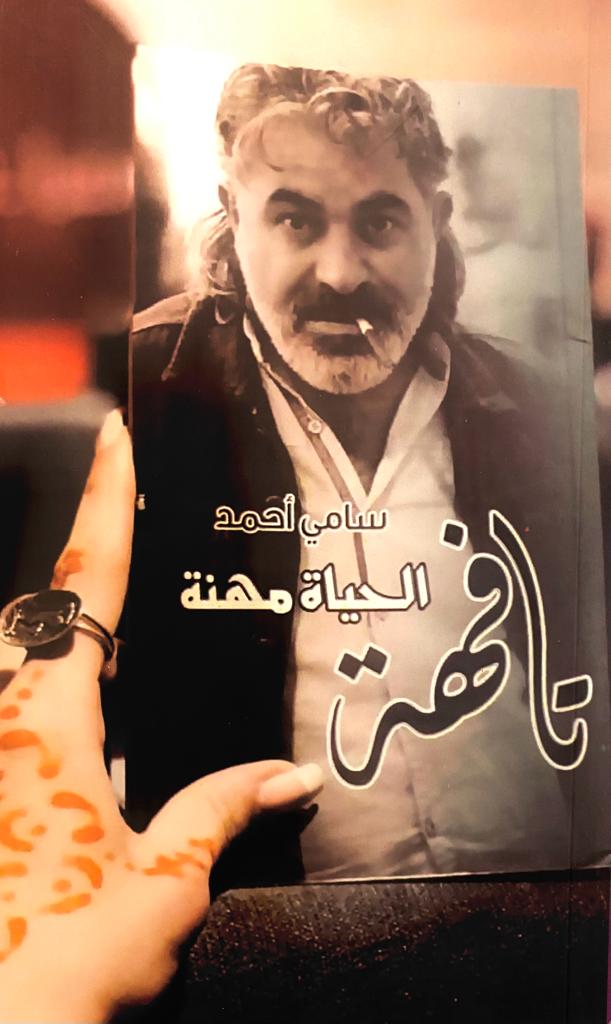

| 60 | الحياة مهنة تافهة | نصوص في الحياة .. تشاؤمية | |

|

هنا مجموعة نصوص نثرية، تتوغل في أعماق النفس وتسرح في الحياة على رحابتها، تبدو في طابعها الواقعي .. تشاؤمية إلى حد كبير، كأنها تنبعث من العدم وللظلام تعود .. وهي لا تخلو في هذا من تجديف في حق الإله، كما بدى! ومن النصوص الثمان: لا يبالي الشاعر (في ذمة النشر) أن لا يأبه بالقدر، فيقول: “وقدري أنني لا أطل .. على هذه الأرض .. من شرفات القدر”. يكتب الشاعر عن (دمشق 2013) بشجن، فهي مع أنها “دوار في رأس اللغة” يخاطبها بلغة حب، كالوطن الذي يبقى عزيزاً وإن جار .. قائلاً: “شخت فيك يا دمشق .. وأنا لا أزال طفلاً”. وفي (أرملة الجسد) .. وعن الكبت، والحرمان العاطفي، والجموح نحو الخيانة لذلك، يقول: “جسدي .. كم أحب شياطينه .. كم أستضيء بوسواسها وأفوض أمري إليها”. وهنالك كم من خيبة وتراكماتها في (!)، وفي قول الشاعر: “ما أقبل عليه دائماً .. منصرف عني”. |

||

| . | |||

| 61 | كيف تلتئم: عن الأمومة وأشباحها | عذاب الأمومة في عذوبتها | |

|

كتاب يسرد خواطر عذبة عن الأمومة، في لغة تبدو فلسفية رغم شجونها .. وانبعاثاتها الحميمة كعاطفة جيّاشة، في النفس وفي الآلام وفي مشيج المشاعر المختلطة، وفي معاينة الموت من طرف والتمسك بالحياة من طرف آخر .. أو كما عبرت الكاتبة عن كل ذلك بـ (الأشباح) كتعبير أكثر صدقاً وبلاغة! إنها أشباح الأمومة التي تراءت للكاتبة .. في تصدعّات غير مرئية تشرخ أشياء بداخلها .. وفي بلبلة عمل المؤسسات المعنية بأهميتها، توعوية كانت أو معارضة .. وفي ترددات صيحات النسوية .. وفي ظلال الرعب المحيطة بمحاولات الفطام، ومن قبلها مع الجنين المخفي .. وفي تلك الأم المخفية وراء حجاب، أسود كان أو فرِح مزركش، لأجل صورة لطفلها متفرّدة .. وفي الأم الأخرى المستبعدة من ألبوم العائلة، لهجرتها أو لاستعفافها بعد سفورها .. وفي القدرة على النظر إلى أمهات الآخرين كما النظر إلى أمهاتنا أنفسنا. |

||

| . | |||

| 62 | نسوية للجميع: السياسات العاطفية | النسوية .. أسمى صور الإنسانية | |

|

ليست النسوية كما يحاول أصحاب النزعة الذكورية من الجنسين تشويهها .. إنما هي الحياة في أسمى صورها الإنسانية التي يتقاسمها الاثنان! يسود الفكر الجمعي اعتقاداً مفاده أن الحركة النسوية تمثّل مجموعة نساء غاضبات يحاولن التشبه بالرجال، في حين أنهن لا يطالبن سوى بحقوقهن كتلك التي تم منحها للرجال، ليس إلا!.. المِنح التي أغدق بها النظام الأبوي البطريركي على ذكور المجتمع، أبرزها منحة الأفضلية على الإناث وتفوقهم عليهن، وأحقيتهم في التحكم بهن إلى درجة استخدام العنف في كثير من الأحيان، نتيجة لذلك! لذا، تتصدر الحركة النسوية كمشاركة فعّالة في التخلص من الفكر المتحيّز جنسياً والفعل المتحيّز جنسياً .. قولاً وفعلاً. ومن أجل هذا، تدافع مؤلفة الكتاب عن النسوية باعتبارها أنها (للجميع) قائلة: “غالباً ما يتم الاستيلاء على المساهمات النسوية البناءة لتحقيق رفاهية مجتمعنا وذلك باستغلال الثقافة السائدة التي تقدم بعد ذلك تمثيلات سلبية للنسوية. معظم الناس لا يفهمون الطرق التي لا تعد ولا تحصى، التي غيرت بها النسوية حياتنا بشكل إيجابي. إن مشاركة الفكر والممارسة النسوية يدعمان الحركة النسوية .. فالمعرفة النسوية للجميع |

||

| . | |||

| 63 | رجل واحد لا يكفي | ديوان شعري في لوعة الحب | |

|

ديوان شعري تأتي بعض مقاطعه كنصوص نثرية .. تسبّح كلماته في ملكوت القلب، وتدور في فلك لا جانب مشرق له! يستقطع الديوان بقصائده من رصيد أنجمي الخماسي واحدة، غير أن القصائد التي استقطعت عناوينها ثلاث صفحات من الفهرس، لم تتضمن قصيدة بالعنوان الذي احتل الكتاب! فهل جاء كرمز عام لمضمون الديوان ككل؟….. ربما! في قصيدة (حياكتي الأخير) في نص شجي: وحيدة .. أحاول رسم الوجود .. وحيدة .. أصنع من الوقت ضفائر .. وغزلا للبنات .. وحيدة .. كقلم كحل وحيد في صندوق عجوز .. أو مرآة تطرد التجاعيد .. وحيدة كمعجزة .. كريشة بقيت في قفص .. وحيدة .. أغربل الوقت وأحلامهم المتبقية .. وحيدة .. أنا .. أحيك كنزتي الأخيرة .. قبالة ساعة معطلة تلسع أحلامي .. وحيدة .. كآية وحيدة .. كتبها أحدهم على ورقة .. وتركها للريح كي تحقق الأمنيات .. وحيدة .. كوحيدة نسيت أزهارها .. وهي تسقي حدائق العابرين .. وحيدة .. كإله أنا |

||

| . | |||

| 64 | في اليقين | اللغة والتفكير عند فيلسوف | |

|

نص على درجة مركّبة من التعقيد يرافقه إبهام أكثر تعقيداً في جوهر معناه، يفوق الأعمال الفلسفية التي تتطلب بطبيعتها ملكة متقدمة في التأني والتفحّص والتفكّر! لقد أسعفت مقدمة المترجم حمّى التعقيد ذاك، فرغم الأسف على توقفي عن القراءة عند الصفحة الخمسين وتحديداً عند النص السبعين، فقد أضفت مقدمة المترجم قدر من الرضا لما أسهمت في تقديم نبذة تعريفية عن الفيلسوف وفلسفته وتحديداً في اليقين، الأمر الذي مكّن من تكوين تصوّر مبدئي عنهما .. فلم أخرج خالية الوفاض تماماً! إن هذا الكتاب -كما يؤكد المترجم في مقدمته- ينتهي بشكل مفاجئ كما يبدأ بلا مقدمات .. وهو يضم شذرات مما لاح للفيلسوف النمساوي-البريطاني (لودفيج فتجنشتاين 1889 : 1951) آخر حياته .. وهو كعمل فلسفي، ليس جافاً “إنه عمل نابض بالحياة وما تتوشح به من ألوان. كلمات ممزوجة بالمعاناة، المرض والموت، اليقين، اليأس والأمل والتوق، والحيرة والتردد والتناقض”. |

||

| . | |||

| 65 | خازوقولوجي: علم دراسة الخازوق | صراع الحياة اللانهائي ومواجهته | |

|

كتاب لطيف العبارة غزير المعنى .. رغم المفردة العويصة المستخدمة كرمز للشر، الذي سيكون لكل إنسان نصيبه منه لا محالة، وهو يمضي في هذه الحياة! لذا، لا يهدف الكتاب إلى منعه، بل إلى مواجهته بصبر وحنكة، وإلى اكتساب خبرة التعاطي معه في كل كرة، وإلى تتبع مسبباته حتى الجذور: أ خارجياً كان من محيطه، أو داخلياً مما يعتمل في نفسه!؟ يضع الكتاب جرّاح مصري، والذي يوضح في مقدمته أن تلك المفردة العائدة على آلتها المستخدمة في العصور الغابرة للإعدام ببشاعة إنسانية وأخلاقية .. وقد بادت، يؤكد على استمراريتها فعلياً حتى الوقت الحاضر، لكن بصورة معنوية لا جسدية، كالظلم الذي يوقعه الرئيس على مرؤوسه، وسوء معاملة الوالدين، والخيانة بين الزوجين …. وغيرها من صور مؤلمة! |

||

| . | |||

| 66 | الدامابادا: سبيل البوذا | تعاليم مقدسة تسمو بالإنسان | |

|

لدى (سيدهارتا جاوتاما) أو (بوذا) كما يُعرف في التاريخ الإنساني، يُصبح التجرد من الأهواء الدنيوية بغرائزها الحسية، والترقي عبر درجات السمو الأخلاقي بدربة وصبر وحكمة، بل والذهاب إلى أقصى حدود التخلي حدّ الفناء، هو الهدف الأسمى .. الهدف الذي يتمثّل في صورته النهائية بلوغ النيرفانا أو السعادة الأبدية أو التحرر النهائي من المعاناة! لذا، ليس الإنسان لدى بوذا “المستنير”، وعاء جسدي ذو شهوات وملذات ومتع، وإدراك يطفو على السطح، ووعي زائف تشكّل من غير تحديات وصعوبات وتجارب حقيقية وفهم أعمق للحياة .. إنما هو يمضي في رحلة كفاح روحية نحو الاستنارة الكاملة وتحصيل الحكمة المطلقة وتحقق النقاء التام للعقل! إنه (سيدهارتا) المولود لعائلة (جاوتاما) .. لأب كان ملكاً على بلدة صغيرة قرب سفوح جبال الهيملايا، وقد كان يعدّه ليخلفه كوريث للعرش، فنشأ في حياة الدعة والترف .. حتى إذا ما تنسّم طلائع الرجولة، واجه “معنى معاناة الحياة في لقاء سبب له اضطراباً عميقاً، وكانت نتيجته أن فقد كل اهتمام بمتع ومزايا العرش والحكم”. |

||

| . | |||

| 67 | الحب كلب من الجحيم | نصف كأس الحياة الفارغ | |

|

نصوص شعرية تصف النصف الفارغ من كأس الحياة .. يعاين الشاعر في قعرها رواسب من بؤس لطفولة أشدّ بؤساً، فارت لتسري فيما تبقى من روحه الحية الميتة، وهي ترسم ضباباً كثيفاً يحجب كل بصيص من نور .. ضباب يتكثّف فوق عينيه فلا يعاين بهما سوى أنصافاً من كل شيء في الحياة .. الحياة التي عبأها بدوره في كؤوس تفيض بالسكر والمجون، وبالأقلام والنساء …! يولد الشاعر (تشارلز بوكوفسكي 1920 : 1994) في ألمانيا، فما يلبث أن يهاجر ووالدته المعدمة مع والده الأمريكي إلى مسقط رأسه، فيقضي عمره في لوس أنجلوس متنقلاً بين وظائف حقيرة، مثقلاً بذكريات طفولة قاسية قضاها في العزلة، صنعها والده العنيف بعد أن فقد عمله جراء الكساد الاقتصادي، وقد كان من قبل جندياً ضمن القوات الأمريكية المحتلة لألمانيا النازية! لذا، يكبر الشاعر وهو يحمل تعاطفاً لأشباهه في الحياة .. الوحيدين البائسين، فضلاً عن أبناء الطبقة الكادحة، الفقيرة والمهمشة، والذين شاركهم في مهنهم الوضيعة وتحدث فيما بعد عن معاناتهم .. وقد انعكست مرارة الحياة تلك في كافة أعماله الشعرية والروائية. |

||

| . | |||

| 68 | اعترافات ولعنات | حياة عدمية بين اعترافات فيلسوف ولعناته | |

|

رغم مشيبه في الحياة فيلسوفاً .. فهو لم يزل يبحث عن إجابات لأبسط أسألتها! ذلك هو الفيلسوف الروماني المولد الفرنسي الإقامة (إميل سيوران 1911 : 1995) الذي اصطبغت فلسفته بالتشاؤمية المفرطة حد مراودة نفسه الانتحار، بحيث عدّ كل ما في الوجود مجرد كذبة .. بالعزلة التي ارتضاها وبالنشوة التي التمسها، وقد استثنى منها الموسيقى .. إضافة إلى تأثره بالفلسفات الإغريقية والشرقية والميثولوجيا الدينية. لا يمنع هذا من عدّه مفكّر ذو نظرة ثاقبة، لا يتوارى في نظرته السوداوية خلف مسميّات مبهمة مصطنعة كبعض أقرانه الفلاسفة، بل إنه يُفصح عن جواهره المظلمة، وبكل فجاجة .. وإن كانت في هيئة مقاطع، كما في هذا الكتاب! في (عند عتبة الوجود)، يطرب سيوران لقول أحد نظرائه المسلمين في بشاعة الحياة، لا سيما من وجهة نظر لاهوتية .. فينقل عنه قوله ثم يعقّب: “(لم يخلق الله شيئاً أبغض إليه من هذا العالم. وبلغ من بغضه له أنه لم يلتفت إليه منذ أتمّ خِلْقَه). لا أعرف من كان المتصوّف المسلم الذي كتب هذا الكلام! سأظل أجهل اسم هذا الصديق”. |

||

| . | |||

| 69 | الحب حسب التقويم البغدادي | كلمات عويصة في الحب .. تتبع تقويم بغداد | |

|

حديث لا هو بالشعر ولا هو بالنثر .. ولا يتلبّس طابع النصوص ولا يترنّم في خواطر .. إنما يحاول محاكاة كل ذلك، من خلال رصف كلمات تبدو منمقة في سرد يطول ويقصر، وهو مترع بتشبيهات واستعارات وكنايات وأشكال البديع في اللغة ….، وكل ذلك فيما يبدو، لوصف الحب بعرضيه الجانبيين: الجنون في ذروته، واللوعة في فقده! لذا، يستشهد الشاعر العراقي في استهلال ديوانه ببيت للشاعرة البرتغالية المعاصرة (صوفيا دي ميللو) تقول فيه بهلع: “مرعب أن أحبك في مكان هش، كالعالم”. يقول في خاتمة القصيدة التي احتلت عنوان الديوان: آه لو أعرف لماذا أنت جميلة؟ .. ربما هي الكتب التي أفسدت عليك كل زواج .. مثلما خربت حياتي |

||

| . | |||

| 70 | الحب حسب التقويم السومري | كلمات عويصة في الحب .. تتبع تقويم سومر | |

|

الحب المرتبك من جديد .. والمربك لذلك! ولست متأكدة مما قرأت للتو وقد توقفت عند الصفحة الخمسين .. أ حب هو أم حرب .. أم جنون ربما زُج في فنون؟ لقد ظننته ديوان عن سومر أو فيما بعد بابل، أو عن حضارة ممتدة وشعب جبلي وألواح طينية .. يسرح فيها حب مختلف! يبدو أن شاعراً ما تراءت له امرأة ما في منام ذات ليلة .. فأصبحت يقظته والمنام، وكتب فيها ولها الأشعار! يقول في خاتمة القصيدة التي احتل عنوانها عنوان الديوان: أنا المعرفة الأولى .. أنا الذي تتعاقب عليَّ عصور من الوحدة وقرون من الظمأ .. أنا الذي يطوفُ الكتب والحارات والمدن .. أنا الذي يخترق شاشات السينما بحثا عن المرأة .. تلك المرأة الهاربة في الزمن .. بعدما سرقتني! |

| . | |||

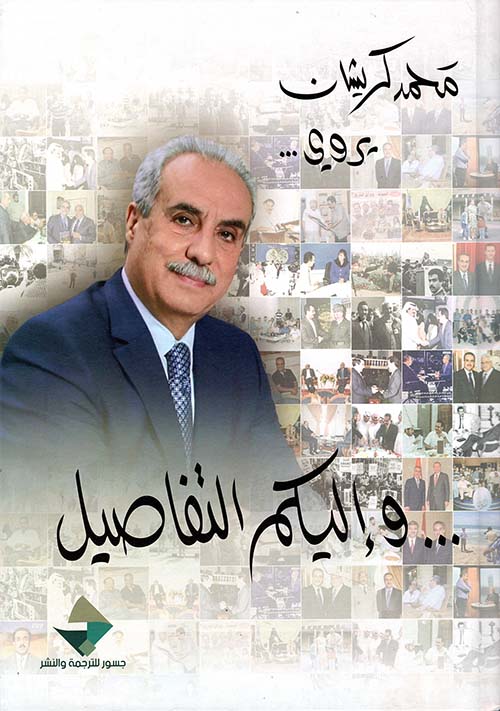

| 71 | محمد كريشان يروي: وإليكم التفاصيل | ولدى كريشان تفاصيل لم تُبث | |

|

كالشعاع الأبيض الذي يُسفر عن سبعة أطياف إذا خضع للتحليل الضوئي، كذلك السياسية التي إذا حُسر الستار عن كواليسها، أسفرت عن صور لا تعكس بالضرورة ما عُد واقعاً على مسرحها! ينبري إعلامي مخضرم لإزاحة طرف من ذلك الستار الثخين، ليكشف عن خبايا أحداث ومواقف وشخصيات وعوارض وقفشات كذلك، جالت في أروقة السياسة العربية .. كشاهد من أهلها! إنه (محمد كريشان) الأشهر من نار على علم الجزيرة، وهو المولود في صفاقس تونس عام 1959، والذي أخذ منه الإعلام مأخذاً في صغره حتى توّجه بإجازة جامعية في الصحافة وعلوم الأخبار بعد تفوقه في الثانوية العامة، ما فتح الباب أمامه على مصراعيه في تلقي المهام وتولي المناصب، من محرر صحفي في بلاده، إلى مراسل إخباري في قنوات عربية، ثم إلى مذيع ومقدم برامج في قناة الجزيرة الإخبارية حتى الوقت الحاضر، وقد عني بالشأن الفلسطيني ولا يزال، ككاتب عمود في صحيفة القدس العربي | ||

| . | |||

| 72 | إعجام | شطحات سجين على ما يبدو | |

|

في عجالة، إنها حكاية (فرات)، شاب عراقي مسيحي يدرس اللغة الإنجليزية في الجامعة ويواعد زميلته الماجنة (أريج) .. يعيش مع جدته منذ السابعة بعد أن فقد والده في حادث سيارة، والتي مع حكاياتها التي لا تنتهي، فهي تحذّره من تجرئه في انتقاده السافر والدائم والفج للسلطة، وقد أعفي من خدمة التجنيد لأسباب صحية تعود لطفولته، فلم يشارك في الحرب العراقية-الإيرانية آنذاك .. فيستمر في انتقاد السلطة مستغلاً مهاراته الأدبية، حتى يتم القبض عليه ويًزج به في السجن، فيُعذب وتُنتهك حرمة جسده، ثم يتردد عليه الضابط (أحمد) المتعاطف، ويسلّمه خلسه قلم وحفنة من ورق .. الأدوات التي على ما يبدو يستغلها السجين وهو في هذيانه لكيل السباب للسلطة لكن بإعجام .. بحروف خالية من التنقيط، حتى يُعثر عليها فيما بعد كمخطوطة، ويتكّفل بها (طلال) أحد المسئولين في الطغمة العسكرية لفكّ طلاسمها، وقد استشاط الجميع غضباً لما ورد فيها | ||

| . | |||

| 73 | حديقتي السرية | حديقة عربدة | |

|

بحيادية لا تشوبها نظرة شرقية قاصرة .. محافظة أو أخلاقية أو دينية، بل بنظرة تأخذ بعين الاعتبار كامل أبعاد المجتمع الغربي الانفتاحي حد الإباحية .. فإن هذا الكتاب ليس سوى تجسيد للانحطاط الإنساني في جنسه الأنثوي، حد الشذوذ المتحرّق لممارسة الفاحشة مع البهائم في مخيلة مريضة لم ترد في أي عالم افتراضي مجنون، فضلاً عن ممارستها الفعلية مع المحارم .. وكل ذلك كوسيلة لغاية تمكين المرأة جنسياً -كيفما اتفق- ضمن الدعوات التحررية غير المتزنة، تدفعها ردة فعل نسوية طائشة، وتغذيها رغبة جامحة في وطء النعرة الذكورية التي يعتنقها معظم الرجال حول تصدرّهم الجنسي كأول ما يتصدرون، لا سيما من خلال إثارة حفيظتهم بحنق ونكاية، حول مدى فاعليتهم على المستوى الفحولي وكفاءتهم مع شريكاتهم | ||

| . | |||

| 74 | أزهار محرمة | أزهار محرمة لأنها سامة | |

|

ليس بإمكاني إضافة لهذا الكتاب أكثر مما ذكرت في مراجعة كتاب (حديقتي السرية) الذي جاء كجزء أول لهكذا منظومة إباحية أصدرتها المؤلفة الأمريكية، وهي تدّعي الموضوعية في طرحها والليبرالية في توجهها مع أشباهها من بنات جنسها | ||

| . | |||

| 75 | علم رواية القصص | الحياة كمسرح كبير والناس أبطالها | |

|

كتاب عبقري أقرب إلى علم النفس منه إلى الأدب القصصي، حيث يعرض كيان القصة الذي به تخرج للنور، من خلال أبطالها الذين هم حقيقة ليسوا سوى أبطال الحياة، بأنماطهم وانفعالاتهم وآرائهم ونواياهم .. إذ وما حياة البشر إلا سلسلة من قصص، تبدأ بالولادة وتنتهي بالموت .. وقد لا تنتهي! لكن هذه الحياة تحفّها المخاوف، وقد طورت أدمغة البشر سبلاً لصرف الانتباه عنها، أبرزها ملء الحياة بأهداف طموحة يسعون لتحقيقها .. فما يريده البشر وما يشقون ويسعدون في نيله “هو قصتنا جميعاً، فهي تعطي لوجودنا وهم المعنى وتبعد نظرنا عن الفزع! وببساطة لا توجد طريقة لفهم العالم البشري من دون قصص”. هكذا يقول المؤلف وهو يلقي نظرة فاحصة عريضة على الصحف والمحاكم والملاعب والمكاتب وألعاب الكمبيوتر وكلمات الأغاني والأفكار المتدفقة والمحادثات العامة وأحلام النوم واليقظة .. التي تملؤها قصصنا، أو كما يستطرد ويقول: “القصص في كل مكان .. القصص هي نحن” | ||

| . | |||

| 76 | من يهودية الدولة حتى شارون | الديمقراطية الإسرائيلية تحت مجهر باحث فلسطيني | |

|

بالبحث والنقد والتحليل، يتصدى هذا الكتاب لنظام الحكم القائم في دولة إسرائيل، وما يعتوره من إشكاليات تمس بالأساس بنيته الديمقراطية والتناقضات الماثلة فيها، لا سيما من خلال تقاطعات السياسة والاقتصاد ومنظومة الأفكار المؤسسة لأيديولوجيتها، والممثلة لنشاطها ككل في بناء الدولة.. البحث الذي يكشف بالضرورة عن جوانب اجتماعية وسياسية غير معلنة في تلك الإيديولوجيا، كالعلاقة بين الدين والدولة والجيش والأمن، والطبيعة الكولونيالية وقضية العرب داخل الكيان المحتل، واليهودية في ارتباطها بالدولة كهوية من ناحية وكوظيفة من ناحية أخرى، والعولمة إلى جانب التحولات السياسة الإسرائيلية المعاصرة! والباحث إذ يُفصح عن هذا الغرض في بحثه، فهو يؤكد على أنه ليس بمثابة “استغراب عربي” ضد “استشراق إسرائيلي”، إنما هو نقد موضوعي أبعد ما يكون عن المناكفات الاستعراضية، من أجل عرض “زاوية نظر إلى مجتمع مركب” | ||

| . | |||

| 77 | العنصرية في الخليج: إشكالية السواد | السواد المغضوب عليه والمسكوت عنه خليجياً | |

|

يتطرق هذا الكتاب إلى إشكالية مسكوت عنها بريبة في الثقافة الخليجية، حيث تطرق فيه الباحثة وبجرأة باباً من أبواب التابوهات المؤصدة بالشمع الأحمر على ممارسات لا إنسانية تطالها، إما تحرّجاً من وصم الذات الخليجية بالعنصرية، أو سياساً لدرء شر فتنة داخلية نائمة، أو ثقافياً كموضوع مهمّش لدى نخبة المثقفين، أو وعياً جمعياً لشعب مارس العبودية فترة من تاريخه فأراد ضمنياً طمسه من الذاكرة! إنها العنصرية ضد فئة وصمت بالخفة والطيش والحمق وبهوس الرقص والطرب، عند عالم الاجتماع ابن خلدون، كطبيعة تتفشى فيها روح حيوانية ويعبث فيها فرح أهوج، فضلاً عن سكناها كهوف يأكل فيها بعضها لحم بعض، حقيقة كنزعة وحشية متأصلة، ومجازاً كفئة متخلفة عن ركب الحضارة .. وقد عرّفهم جمعاً بـ (السودان) | ||

| . | |||

| 78 | العشق الإلهي: تعاليم من التقليد الصوفي | طريق العشق الإلهي .. مسلك العارفين | |

|

على اتساع رقعة الإيمان في الدين الإسلامي، يختص العارفون من أتباعه بنفحات نورانية قلّما تتنزل على من سواهم، والتي جادت بها خلواتهم القلبية مع خالقهم ﷻ وحده. ففي المقدمة التي عرّفت (العشق الإلهي في الإسلام)، يظهر المتصوفون كأولئك الذين رحلوا إلى الله ﷻ بصفته “محبوباً عزيزاً” قبل أي شيء .. لا طمعاً في جنان ولا لخلاص من نيران .. فيهمسون له بحديث حميم وبترانيم شوق وبصلوات ملؤها العشق، تُدعى “مناجاة”. لقد قيل للمؤمنين بأنهم سيلقون ربهم في الآخرة، وسينعمون برؤية وجهه الكريم هناك من غير حُجب، إلا أن أولئك المتصوفة لم يطيقوا صبراً حتى بلوغ الساعة، فتحرّقوا شوقاً لرؤيته في حياتهم الدنيا | ||

| . | |||

| 79 | أعمدة الحكمة السبعة | حياة لورنس العرب في شبه جزيرة العرب | |

|

كتاب أشبه بسيرة ذاتية، مقتبسة من مذكرات ضابط بريطاني سابق تحوم حوله شبهات الجاسوسية في شبه جزيرة العرب! إنه توماس إدوارد لورنس أو (لورنس العرب) كما يحلو لعرب اليوم تسميته. فلقد كان عرّاب الثورة العربية الكبرى التي دارت رحاها أوائل القرن الماضي، وتحديداً أثناء الحرب العالمية الأولى، بزعامة الملك فيصل بن الحسين والي الحجاز، ضد التواجد العثماني في شبه الجزيرة العربية، حيث لعب لورنس دوراً بارزاً في تأليب القبائل العربية ضد الأتراك حينها، بعد أن بذل جهداً لا يقل أهمية في توحيد صفوف القبائل المتناحرة والدخول مع بريطانيا في الحرب! من خلال سيرته الذاتية، يوثّق لورنس لحياته اليومية مع البدو في الصحراء، والمعارك التي خاضها، والأحداث التاريخية التي تبعتها، كما يتعرض لعدد من الشخصيات المؤثرة في تلك الأحداث، إضافة إلى إسهابه في وصف البيئة العربية وطبيعتها وجغرافيتها وآثارها، سواء في شبه الجزيرة أو في منطقة الشام | ||

| . | |||

| 80 | ER Nurses: True stories from the frontline | الوجه الآخر لمنقذي الأرواح | |

|

تأتي هذه المجموعة القصصية عن وقائع ومواقف وأحداث جرت حقيقة في ردهات المستشفيات، يرويها أبطالها الحقيقيون من طاقم التمريض كخط دفاعي أول في تلك الصروح المعنية بإنقاذ الأرواح، لا سيما في غرف الطوارئ المضاءة بالنيون الأحمر على الدوام، ووحدات العناية المركزة الأشد حرجاً .. وهي المجموعة التي لم تخلُ من خواطر وهواجس وتأملات وجدانية جادت بها مكنونات القلوب البشرية التي لم يبالي أصحابها في معاينة الموت وجهاً لوجه في كل لحظة، من أجل كل إنسان .. كي يحيا! يضع هذه المجموعة (جيمس باترسون 1947) وهو أحد أشهر الكتاب الأمريكيين وأكثرهم مبيعاً على الإطلاق، حيث فاقت مبيعات كتبه أربعمائة مليون نسخة حول العالم، والتي تتضمن أعمالاً فكرية وروائية إضافة إلى أدب الأطفال واليافعين. تذكر الفقرة التعريفية في نهاية الكتاب كذلك، تبرعه بملايين الدولارات على شكل منح لمتاجر الكتب المستقلة، وقد كان الأكثر استعارة في مكتبات المملكة المتحدة على مدار السنوات الثلاث عشرة الماضية |

| . |

| 81 | بيت لحم والمسيح في كاريكاتير ناجي العلي | عندما هتف المسيح: “أحد أحد” | |

|

إنه “نبي بوحي السماء” .. المسيح الذي ارتدى كوفية، وعاش في المنافي، ثم جاءت نهايته شهادة وإن كانت برصاص القنص لا على صليب، وقد أًخذ بجريرة الواقع الذي حمله على كتفيه .. الواقع الذي تمثّل في استعمار صهيوني لأرض فلسطين! أو كما جاء في مقدمة الكتاب: “قد يكون صلب المسيح هو تاريخ الشهادة الحي أبداً، وهو كذلك اغتيال ناجي العلي الذي صار تاريخاً .. هكذا بقي الاثنان أبداً”. و (ناجي العلي 1937 : 1987) .. هو رسام كاريكاتير فلسطيني، تتخذ رسوماته -التي بلغت ما يقارب الأربعين ألفاً- طابع النقد اللاذع الموجه للكيان المحتل والسلطة الفلسطينية على حد سواء، إضافة إلى حرصه إبراز روح التآخي بين مسلمي ومسيحيي فلسطين، وقد صنع (حنظلة) الطفل ذو العشرة أعوام والذي يظهر دوماً عاقداً ذراعيه خلف ظهره كتعبير عن رفضه للتطبيع الذي بدأ مع حرب أكتوبر 1973، وكرمز عام للنضال الفلسطيني رغم الصعاب، أو كما يقول هو: “إن حنظلة هو بمثابة الأيقونة التي تمثل الانهزام والضعف في الأنظمة العربية” |

||

| . | |||

| 82 | قضية فلسطين: أسئلة الحقيقة والعدالة | العدالة لفلسطين | |

|

يأتي هذا الكتاب كمراجعة نقدية شاملة لتاريخ القضية الفلسطينية من منظوري الحقيقة والعدالة، حيث يبدأ بالنكبة وينتهي بصفقة القرن، وهو يتوقف عند أبرز المحطات التي ساهمت في تطور القضية وما صاحبها من حركة وطنية مضادة للاستعمار الاستيطاني، وتأثيرها في المسار المستقبلي والخيارات المتاحة له. ومع الإشكالية التي صاحبت ترجمة الكتاب -وقد تم إصداره منذ عامين- والمتعلقة بحرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ أكتوبر 2023، فقد ارتأى الباحث مؤلف الكتاب -ضمن ما أتيح له من خيارات- إلحاقه بكتاب آخر، ليستكمل معالجة القضية الفلسطينية حتى الساعة، وقد جاء بعنوان (الطوفان: الحرب على فلسطين في غزة). وفي مقدمته، يعلل الباحث السبب في استهلال كتابه بالنكبة، والذي يتمثل في التأكيد على “أن قضية فلسطين هي قضية ظلم يمكن حلها فقط من خلال تطبيق العدالة”، وأن هذه العدالة المرجوة لا ينبغي لها أن تتضمن مساومة الفلسطينيين على سيادتهم في قطاع غزة والضفة الغربية، والاستمرار في تقديم تنازلات على ما لا يتجاوز اثنان وعشرين بالمائة من أرض فلسطين التاريخية |

||

| . | |||

| 83 | الطوفان: الحرب على فلسطين في غزة | طوفان الأقصى .. لعلّه كطوفان نوح | |

|

يصدر هذا الكتاب في غمرة الأحداث الدامية التي تجتاح قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر عام 2023، والتي أخذت طابع (حرب إبادة)، لا وفق المفهوم الشائع وحسب، بل وفق التعريف الاصطلاحي في القانون الدولي، والذي بموجبه تم رفع قضية ارتكاب جرائم إبادة أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي! وقد حرص الباحث تضمينه وبحيادية رؤيته حول الحرب الإسرائيلية الدائرة ضد عملية طوفان الأقصى، رغم دوافعه ومنطلقاته القيمية، إضافة إلى تناوله القضايا ذات الصلة من وجهة نظر فلسفية لاسيما الموقف الأخلاقي من الحرب ككل، والتي لا بد وأن تبرهن على التحليل الموضوعي لقضية فلسطين واستنتاجاته في كتابه السابق! حيث يتزامن إصدار هذا الكتاب مع ترجمة كتاب الباحث الصادر منذ عامين (قضية فلسطين: أسئلة الحقيقة والعدالة)، والذي يتحدث عن تاريخ القضية الفلسطينية منذ بداية الاستيطان الصهيوني في أرض فلسطين عام 1948 حتى صفقة القرن عام 2020، غير أنه واجه إشكالية عدم تناوله الأحداث الأخيرة المتمثلة في حرب الإبادة هذه التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، فقد ارتأى الباحث -ضمن ما أتيح له من خيارات- إلحاقه بكتاب آخر، ليستكمل معالجة القضية الفلسطينية حتى الساعة. وعليه، جاء هذا الكتاب | ||

| . | |||

| 84 | ميثوس: الأساطير اليونانية تحكى من جديد | تفسير الواقع بلا واقعية | |

|

بمراوغة وسحر وشعوذة .. بل وبمجون شبِق ومبعثرات من سخرية، تروي الأساطير اليونانية -وكأنها تحاكي الوعي الجمعي للبشرية- قصة الخلق التي تقاسمتها آلهة لم تكن بالضرورة على وفاق فيما بينها، تحمل من مشيج النوايا والطبائع والغرائز والانفعالات ما لا يختلف عمّا خلقوا من خلق .. وهي أساطير تحاول تفسير الواقع المعاش من خلال أبعاد كونية سحيقة، لا محدودة ولا زمنية ولا واقعية! ومع المعلومة التي تفيد بأن هذا الكتاب الأول ضمن ثلاثية، فإن المؤلف الإنجليزي -وهو كاتب وروائي وممثل ومخرج وليس بمؤرخ- قد أعاد رواية الميثولوجيا الإغريقية بعد قراءاته التي بدأها بكتاب (حكايات من اليونان) ووقع في حبه من أول نظرة حين وقع في يديه الصغيرتين، وقد كان طفلاً مأخوذاً بثقافات الشعوب وحكاياتها وأساطيرها .. حيث يأتي هنا لينقل ما قرأ من حكايات بدقة، لكن بذكاء، يربط الأسطورة بالواقع والرمز بالحقيقة، وبتصرف، يظهر في حوارات الأبطال من آلهة، وربّات ذات خصوبة، وسماوات وكواكب وأرض غاضبة، وجبال وأنهار وحجارة، وبراكين وزلازل وعواصف رعدية، وعماليق ووحوش وبشر ودواب ومخلوقات أخرى |

||

| . | |||

| 85 | حديث السكون | وفي السكون حياة | |

|

ليس السكون المقصود به الخبو أو الخمود أو حالٌ أشبه بالموت .. إنما هو سكون مفعم بالحياة! فبينما يسعى كل معلم روحي إلى مساعدة أتباعه إزالة ما يفصلهم عن حقيقتهم الكامنة في دواخلهم، والذي يتمثّل في ذلك السلام النابع من مكان ما في أعماقهم، فإن ذلك لا يتأتى إلا بالصمت! فليست الكلمات التي يتلوها عليهم سوى إشارات وإرشادات، وليس بالإمكان تقفّيها في عالم الفكر الذي وإن بدى رحباً، فإن أعماق النفس البشرية في حقيقتها أكثر رحابة على نحو غير محدود .. وهناك، تجد تلك الكلمات صدى حقيقياً لها .. وكما يقول المؤلف: “إن السلام الحيوي النابض بالحياة هو أحد سمات ذلك البعد”. والمؤلف لهذا ولتسطير كلماته، يعمد إلى (السوترا) .. وهي شكل من أشكال التعاليم الروحية التي تم اتباعها في الهند القديمة، والتي تتمظهر في كلمات موجزة تشير وبقوة إلى الحقيقة، كالأقوال المأثورة التي جاءت بها نصوص الفيدا والأوبنيشاد وتعاليم بوذا |

||

| . | |||

| 86 | أسلافنا العرب: ما تدين به اللغة الفرنسية لهم | كم تبدو الفرنسية عربية | |

|

كم تبدو الفرنسية عربية في عمقها الذي لم يتوقف عند حدود المفردات المشتقة منها والمتداولة شفاهة، بل في توغلها ضمن نسيج اللغة الفرنسية، كما تعكسها معاجمها الكبرى وأعمال أدبائها الكلاسيكية. وعلى الرغم من أن فرنسا الحالية عُرفت قديماً ببلاد الغال نسبة إلى الشعب الذي كان يقطن أراضيها ضمن معظم أراضي أوربا الغربية آنذاك، إلا أن الكلمات الفرنسية التي تعود لأصل غالي لا تتجاوز مائتين كلمة مقابل أكثر من خمسمائة كلمة عربية، ما يضع اللغة العربية في مرتبة ثالثة -بعد اللغتين الإنجليزية والإيطالية- في تأثيرها على اللغة الفرنسية، بل وبشكل يفوق تأثيرها في اللغة الإسبانية، رغم مجاورة أهلها للعرب في شبه الجزيرة الأيبيرية قرابة سبعة قرون.. وقد جاء هذا الاندماج بين اللغتين العربية والفرنسية نتيجة للحملات الصليبية والغزو العربي والتبادل التجاري وحركات الهجرة. لذا، لا يجد الباحث مؤلف الكتاب مبرراً للدهشة في هذا الإثراء اللغوي الذي تمخّض عن قرون طويلة من العلاقات التبادلية، في حين أن للدهشة أن تعتري الفرنسيين وقد كانوا يكررون عبارة “أسلافنا الغاليون” على أسماع التلامذة ذوي الأغلبية العربية في مستعمراتهم القديمة في الشمال الأفريقي، إذ “لم يكن لهم بالتأكيد أن يخجلوا من (أسلافهم العرب)”. |

||

| . | |||

| 87 | البحث عن قطة شرودنجر | شرودنجر .. فليعثر لنا على قطته! | |

|

“أي شخص لا تصدمه نظرية الكم .. فإنه لم يفهمها”. هكذا كان يقول الفيزيائي الدانماركي (نيلز بور 1885 : 1962)، والذي يستفتح به المؤلف الجزء الأول من كتابه! وعلى الرغم من انتقاده الكتب التي زعمت تبسيط (الفيزياء الكمية) وقد جاءت مفرطة في الخيال ومجافية للصدق في رأيه، ما حفّزه لإنجاز مهمة تبسيطها وإصدار هذا الكتاب، إلا أن الكتاب بدوره جاء موغلاً في التعقيد ولم يختلف عمّا انتقد، بل إن القارئ ليكافح من أجل تجميع التوصيفات الغامضة وجملة النظريات والتجارب والتنبؤات العلمية الواردة فيه، لتعينه بالكاد على تكوين فكرة! أما المؤلف فهو (جون جريبين)، كاتب بريطاني حاصل على درجة الدكتوراة في الفيزياء الفلكية من جامعة كامبريدج، ويُعد أحد أكبر الكتّاب المعنيين بتبسيط الأفكار العلمية بأسلوب شائق، من خلال أعماله واسعة الانتشار. |

||

| . | |||

| 88 | العقل والمادة | عالم يفسر المادة فلسفياً | |

|

يحاول هذا الكتاب فك شفرة العقل الذي حيّر العلماء والفلاسفة على حدّ سواء، لا سيما في كينونته التي إن أوجدته ترسانة مادية تدير العالم بأسره، فهي حيرة .. والتي إن كانت هي من نتاجه هو، فالحيرة أكبر! لم يكن العقل وحسب الشغل الشاغل للعالِم مؤلف الكتاب، بل شغف بالحياة كسر آخر سعى في أثره! وهو يحاول هنا -وقد تقمّص دور العالم في منهجيته، والفيلسوف في مجادلاته، والمتصوف في تجلياته- تتبع أصل العقل، والعلائق التي تربطه بالمكان والزمان والمادة والكون، وما إذا كان يخضع لقوانين العالم أو أنه هو من يفرضها! ومن جانب آخر، تراه ينظر إلى مادة الوراثة، في حمضها النووي وتركيبها الجزيئي، وهي تفسر الحياة ككل .. الحياة كظاهرة تقاوم التعادل الحراري الذي يؤول به كل نظام إلى زوال .. والحياة كمقاومة للتخلص من الفوضى وفي سبيل البقاء. |

||

| . | |||

| 89 | أمير الظل | فلسطيني قاوم برصاص بندقيته ثم برصاص قلمه | |

|

ليس بكاتب، إنما مقاوم فلسطيني حر .. احترف تصويب رصاص بندقيته تجاه صدور بني صهيون يستهدفها، ولما حال القدر بينه وبينها، صوّب رصاص قلمه وكتب، ففعلت كلماته ما فعلت طلقاته من قبل .. ولا يزال! لا غرو إذاً أن تحيله محكمة إسرائيلية إلى سجونها في حكم مؤبد سبع وستين مرة، ليقضي هناك خمسة آلاف ومائتي عام، بالتمام لا ينقص منها يوم! يأخذ الكتاب طابع رسالة بثّها الأسير بحميمية إلى ابنته الكبرى (تالا) وحمّلها الكثير من جوانب مثيرة في سيرته الذاتية، وترجم مشاعره بمتفرقات من قصائد كتبها .. في رد على رسالتها التي ضمّنتها تساؤلاً عن السبب الذي دفعه لتركها في سيارته وهي في الثالثة من عمرها، لحظة اعتقاله! إنه (عبدالله البرغوثي)، وُلد في الكويت لعائلة فلسطينية ثم انتقل وعائلته إلى الأردن ومن ثم إلى كوريا الجنوبية لدراسة الهندسة الإلكترونية، وتمرّس هناك على صناعة المواد المتفجرة، حيث تمكن بعد انتقاله لفلسطين الالتحاق بحركة المقاومة الإسلامية (حماس) كمناضل ذو خبرة في صناعة المتفجرات |

||

| . | |||

| 90 | السلام عليكم: خطاب إلى المسلمين | موت التاريخ الهجري | |

|

كتاب آخر مثير للجدل للباحث والمفكر المغربي، وهو يثير من جديد زوبعة أسئلة وجودية لم تزل تكتنف الخطاب الديني، بينما أصحابه يصمون آذانهم ويستكبرون استكبارا .. أفلا يسمعون؟ يسمح الباحث في كتابه لـ “صاحبة الزمان، إمامة الأيام، الشيخة العارفة بالله، المعروفة لدى العوام بالواعظة الماردة، والمعروفة لدى الخواص بالكاهنة المضادة” باعتلاء منبر الجامع الأكبر في مقاطعة تابعة لجزيرة سومطرة الأندونيسية، لتخطب في شعب المينانغكابو، وتعلن (موت التاريخ الهجري) الذي يوافق يومه النبوءة المحمدية بعودة الإسلام غريباً كما بدأ، حسب ما يراه (الهجريون) .. والذي يوافق هوى (الدهريين) في الانتصار للعقل وانتهاء آخر حقب الإيمان والغيبيات .. والذي يوافق على الجانب الآخر مسلك العارفين الأولين، فيراه (الربانيون) فاتحة عهد جديد لدين الإسلام، حيث الاستنارة بمشكاة العقل ومشاعل العشق الإلهي، بعد أزمنة طويلة من التخبط في ظلمات الخوف والعنف والأسى والكراهية! |

||

| . | |||

| 91 | الدماغ والألم | الألم كأهم الحواس | |

|

رغم ما يبدو عليه الكتاب من براعة في الموضوعية العلمية، وقد جاء توصيفه في عنوانه الفرعي كـ (نقلة نوعية في علم الأعصاب)، ومحاولة تبسيط لغته من خلال عرض العديد من الأمثلة الحية والرسوم الإيضاحية، ودعمهما بشرح تفصيلي وتبويب وتسلسل منهجي .. إلا أنه لم يزل موجّهاً للقارئ المختص، ويستغلق في دائرته العلمية على مدارك القارئ العادي! قد تخلّ محاولة التوسع في تبسيطه بمادته العلمية، ما قد سيحيلها إلى مجرد عرض مبدئي من باب العلم بالشيء لا أكثر! كما أن المزيد من التفصيل بطبيعة الحال لا بد وأن يصحبه قدر من التعقيد، فضلاً عن طبيعة علم الأعصاب وعلاقته بالدماغ خصوصاً، والتي عادة ما تأتي بالغة التعقيد .. لذا، لا مجال للتبسيط هنا! | ||

| . | |||

| 92 | Life Before Life | وقبل الحياة وبعدها .. ثمة حياة! | |

|

هنا يتقمص العلم كينونة روحانية، طالما وقف منها وقفة عداء .. من أجل تفسير ظواهر خارقة للعادة! فعلى مدار الأربعين عاماً الماضية، أجرى الأطباء العاملين في المركز الطبي بجامعة فيرجينيا الأمريكية، أبحاثاً حول تقارير أعدت عن أطفال تحدثوا بغرابة عن ذكرياتهم من حيوات عاشوها سابقاً على كوكب الأرض! لقد وجّه (د. إيان ستيفنسون) مؤسس هذا العمل كتاباته بشكل دائم إلى جمهور العلماء، غير أن مؤلف هذا الكتاب (د. جيم تاكر) فخاطب الخواص والعوام على حد سواء، حيث عكف ابتداءً على استكشاف تلك السمات المختلفة لظاهرة (الحياة قبل الحياة) وقد برزت كظاهرة عالمية إلى حد كبير. وفي كتابه هذا، يصف العديد من تلك الحالات الموثقة من مختلف الثقافات على طول كتابه، وبأسلوب مباشر في السرد، يتبعه منهج علمي في تجميع الحالات الأخرى ذات الصلة، ودراسة أفضل السبل لتفسير ما أسفرت عنه من أدلة مذهلة .. كما أنه لا يغفل عن إفساح المجال لقرائه في وضع فرضياتهم واستنتاجاتهم الخاصة، والتي قد لا تقل عمقاً ورؤية ودراية. |

| . | |||

| 93 | السرقة من المسلمين (الساراسن) | العمارة الإسلامية تؤصل العمارة المسيحية | |

|

كتاب أشبه بسياحة موغلة في عمق التاريخ يتلمس روح العمارة ويستنطق صمت الحجارة الذي أبى إلا أن يصدح بما كان! بيد أن عنوانه الرئيسي ينطوي على سخرية متبوعة بتحدٍ، حيث عمدت الباحثة إلى استخدام كلمة (الساراسن) المستعارة من كلمة (السارقين) أو (السراقين) في اللغة العربية، في إشارة ضمنية إلى نظرة الأوروبيين الاستعلائية نحو العرب والمسلمين خلال العصور الوسطى، والتي تثير بدورها تهكماً مضاعفاً تجاه السرقة التي ارتكبت -حسب الادعاء- من السارقين أنفسهم، في حين يكشف عنوانه الفرعي عن التحدي الذي أخذته الباحثة على عاتقها في إثبات أثر العمارة الإسلامية على الكاتدرائيات القوطية والعمارة الدينية ككل في كافة أرجاء أوروبا! ولأن (رُب ضارة نافعة)، فقد كان دافع الباحثة في وضع هذا الكتاب هو ردة الفعل العنيفة التي تلقتها بعد بثّها منشوراً إثر الحريق الذي طال كاتدرائية نوتردام في باريس عام 2019، وضحت فيه أصل العمارة القوطية القائم على عمارة شرق المتوسط والأندلس الإسلامية |

||

| . | |||

| 94 | خطاب العنف وعنف الخطاب | العنف الممنهج خطابياً ضد الرجل مرة وضد المرأة ألف مرة | |

|

تعتبر اللغة أداة ذات تأثير فعّال في القيم التي تعتنقها أي جماعة إنسانية وتنعكس بالضرورة في سلوكياتها، والتي تأتي في مجملها كنتاج لما ترّسخ من أنماط فكرية في وعيها الجمعي. يتجلى هذا التأثير في ثقافة أي مجتمع من خلال ما تضرب من أمثال تثبّت بها تلك الأنماط وتسوغ لها حجج الإقناع، لا سيما حين يؤسس لها طبقة ثقافية نخبوية أو حين يباركها القوم بالإجماع! من هذا المنطلق، يضع الباحث كتابه مستهدفاً خطاب العنف المتداول في الثقافة العربية، والموجّه ابتداءً للذكورة والصادر عنها بطبيعة الحال ضد الأنوثة، مستقرئاً تلك القيم التي تبث أمثالها وأشعارها وقصصها ومروياتها وأحداثها، ومتفحّصاً آليات تطبيعها وتقنينها، ومتتبعاً لعللها المخبوءة تحت حُجب التغافل أو الممنوع أو المسكوت عنه في المجتمع. بيد أن تلك الأمثال المتداولة على قدر من الخطورة فيما يتوارى خلفها من عنف، العنف المستتر الذي قد يتورط في الترويج لأمثاله والدفاع عنها نخبة المثقفين، سواء بسواء عامة الناس ممن وقع في شباكها | ||

| . | |||

| 95 | اشف جسدك | الجسد مطية الروح | |

|

ولأن الجسد مطية الروح .. جاء هذا الكتاب! تعتقد المؤلفة بيقين ومنذ زمن بعيد بأن ما تحتاج إلى معرفته تجده يتكشّف لها تلقائياً .. وأن ما تحتاج إليه حقاً يصل إليها كذلك بنفس اليسر! لذا، تجدها مغتبطة بتقديم المعرفة المدعمة بالحكمة إلى معلميها وأصدقائها وعملائها وكل الماضين على طريق الشفاء .. وقد اعتبرتهم سبباً لما هي عليه من معرفة وحكمة! وبكل بساطة، فهي تتحلى بيقين إمكانية عكس المرض عن طريق عكس الأنماط الفكرية، وهذا ما مارسته فعلياً على نفسها حين أصيبت بالسرطان فشفت منه، بمثل ما كانت تعلّمه للآخرين وتثبته لهم مراراً. ولأنها تبينت النمط الفكري الذي خلق لها هذه الحالة المسماة سرطاناً، فقد عملت جاهدة على محوها بالنظر عميقاً في داخلها وتحفيز طاقة الشفاء من هناك، بعد أن راكمت فيه استياءً عميقاً نال من سلامتها. ولقد كان هذا التطهير لجسدها بالغذاء الجيد ولفكرها من أنماط سلبية متراكمة، كفيل للحصول على تأكيد مهنة الطب لما علمت به مسبقاً: “لم يعد لدي أي شكل من أشكال السرطان” |

||

| . | |||

| 96 | مجتمع الاحتراق النفسي | الإيجابية لا السلبية كمسبب للاحتراق النفسي | |

|

لا تظهر الإيجابية في هذا الكتاب كما تعبّر معانيها المتعارف عليها، بل إنها سبباً على ما يبدو لإصابة الجيل الحديث بـ (متلازمة الاحتراق النفسي) .. المتلازمة المصاحبة بالضرورة لعولمة الانفتاح والحرية وكسر القيود، وما يصحبها تباعاً من أعراض نفسية تظهر في صور اضطراب واكتئاب وسخط وفرط نشاط وتشتت انتباه …….! قد يثير هذا الكتاب شيء من الجدل فيما يعتقد مؤلفه بالمراقبة المفروضة على كل فرد! فبينما عفى الزمن -في رأيه- على طرق المراقبة الخارجية المتمثلة في القوانين والقواعد والأنظمة والمحظورات والعقوبات ومؤشرات الأداء وكاميرات المراقبة المبثوثة في كل شبر من الأرض والمستهلكة لحياة الفرد في حلّه وترحاله، فإن الرقابة الذاتية تكفلت في تجاوز هذا الإكراه الخارجي، إلى تبني طموحاً جامحاً نحو تحقيق المزيد من الإنجازات وتحسين جودة الحياة، كنمط رقابي أكثر فعالية. ورغم أن هذا الرأي ينطوي على جانب كبير من الصحة فيما يتعلق بكفاءة وظيفة الرقابة الذاتية، إلا أن المؤلف ينبّه على أن (قدرة الفرد على مزاولة مهام متعددة) لا ينبغي أن يصاحبها رضا عن النفس كبير، إذ أن ممارسة عدة مهام -في رأيه- يشكّل (عودة إلى الحالة الحيوانية) لا الوصول إلى ذروة الإنجاز البشري، كما بات يُفترض حالياً! |

||

| . | |||

| 97 | كون عقلك | دور الألغاز في عملية تكوين العقل | |

|

كتاب غير تقليدي في التحفيز على التفكير خارج الصندوق، لا لمجابهة معضلات الحياة اليومية وحسب، بل لابتكار أفضل الحلول وشحذ طاقة العقل على مهارات الابداع والابتكار والتحدي والتحفيز! وهكذا ينبغي لعملية التعليم الحديث أن تكون! فليس التعليم عملية ترتكز على مجرد النقل والتلقي والتلقين، بل لا بد لها أن تسمح بشحذ عملية التفكير على نحو أكثر فعالية، وإيجاد روابط وصلات مباشرة وغير مباشرة بين سيل الأفكار المتدفقة عن أمر ما وما يرتبط بها من معاني، بعقلية يستفزها الشك وتحرص على دوام التطور، وهو التحفيز الذي لا بد وأن يسهم في تحسين جودة الحياة ككل وتعزيز رفاهية الصحة العقلية. فمن بين ما يعرض في الحياة من ألغاز -غير رياضية بالضرورة- لا بد من استخدام نماذج تفكير متنوعة وإيجاد حلول بديلة، بدلاً من الاعتماد على أنماط تفكير ثابتة وحلول نمطية جاهزة! |

||

| . | |||

| 98 | الاعتذار | سيرة ذاتية قاتلة .. وهي مقتولة | |

|

إنها سيرة ذاتية .. قاتلة وهي مقتولة! فبينما تهدي الكاتبة والناشطة صاحبة السيرة الأمريكية سيرتها إلى كل امرأة لا تزال تنتظر اعتذاراً ممن أساء لها، ولآلاف النساء اللاتي قابلنها في المستشفيات والسجون والمخيمات والملاجئ والمدارس والكليات وحقول الحروب ودور العبادة على مدار عشرين عاماً الماضية، وألهمنها لمواصلة الكفاح من أجل نيل الحرية والأمن والمساوة .. فهي تخص سيرتها لأولئك الرجال الذين آذوا من آذوا من النساء، علّها تلهمهم بدورها لإجراء حساباتهم العميقة .. والاعتذار! تكتب إيف سيرتها من خلال اعتذار متخيل كانت ولم تزل تنتظره من والدها -وقد هلك- عمّا انتهكه من جسدها الغض حينما كانت طفلة في الخامسة من عمرها، وما كفاه إذ استمر في غيّه وقد باتت شابة … بل وهكذا حتى قضى! تقول إيف على لسان والدها: “لكنني أراوغ في التمرين! دعوتني إلى هنا لأقدم اعتذاراً. وعدت بإجراء أشمل محاسبة أستطيع إجراءها. لم أقل إنني سأتوقف إذا هبطت في موضع أكثر قابلية للاحتمال. أنا أفعل ما فعلته حين كنت حياً. أساوم، أتلاعب.. الحفاظ على مصالحي فوق كل شيء آخر. تموت العادات موتاً بطيئاً” |

||

| . | |||

| 99 | يوميات القراءة | القراءة شغف لا ينتهي | |

|

كتاب موسوعي آخر للكاتب-القارئ الموسوعي (ألبرتو مانغويل) مع بداية يومياته هذه، يبدو مانغويل متأثراً بمقولة (هنري ثورو) الذي عاش وحيداً منعزلاً في بيت على أطراف قرية (والدن) فترة من الزمن، ثم كتب تجربته في كتاب نال شهرة كبيرة بعد موته، إذ قال: “… بحيث علينا أن نبحث بشق النفس عن معنى كل كلمة وكل سطر، مستشفّين دلالة أوسع من تلك التي يجيز الاستخدام الشائع أن تخرج عما نملكه من حكمة وشجاعة وكرم”. وكما استلهم ثورو من تجربته تلك، كذلك فعل مانغويل! حيث يستهل حديثه مع القارئ حول هذه اليوميات التي خصصها لوصف أحواله مع القراءة، لا سيما وهو يحتفل بعيد ميلاده الثالث والخمسين، وقراره حينها بإعادة قراءة كتبه القديمة! فمع الكتب التي قد يمر عليها القارئ مرور الكرام ناسياً ما قرأ في صفحة ما بعد طيها، وكتب يكنّ لها احتراماً بصرف النظر عن رأيه المتفق أو المعارض معها، وكتب تضخ معلومات وأخرى تمنع التعليقات عنها، وكتب يطيل المكوث معها لا لشيء سوى أنه أحبها .. يجد مانغويل أن “القراءة حوار”، حين يدخل القارئ في حوار ذاتي صامت تحرّضه الكلمات المطبوعة بوقار على الصفحات، والتي لا تسجّل في العادة ردود قارئها |

||

| . | |||

| 100 | أنا والكتب | مؤلف موسوعي في كتاب عن كتب | |

|

هذا كتاب يعبق برائحتي الحبر والورق خطّه أستاذ جامعي حين تقاعد مستعيناً بذاكرة بعيدة يظهر فيها وهو طفل يترعرع في كنف عائلة حرصت على تزيين جدران منزلها المطل على بيت المقدس بأرفف تغص بالكتب، حيث كان التقاط كتاباً أقرب إليه منالاً من قبلة أبوية .. الطفولة التي شكّلها أبوين متعلمين حرصا على تثبيت خطاه فوق طريق العلم مثل “العديد من أبناء فلسطين منذ ما قبل وما بعد ضياع الوطن” .. الطفولة التي رسمت بدورها صورة الشيخوخة بوضوح، وسمحت لتلك الكتب أن تحفر أخاديدها في وعيه وفكره ومشاعره، وجعلت من تلك الذاكرة البعيدة قريبة، لا تختلف عنها في الشغف والعزم والعطاء. إنه (طريف الخالدي 1938)، مؤرخ وكاتب وأستاذ أكاديمي فلسطيني، حصل على درجات علمية من جامعتي أكسفورد البريطانية وشيكاغو الأمريكية، وعمل في تدريس مادة التاريخ في الجامعة الأميركية في بيروت، ثم أصبح أستاذاً للغة العربية في جامعة كامبريدج، وهو أقدم كرسي للغة العربية في العالم الناطق باللغة الإنجليزية، ثم تولى بعد عدة أعوام كرسي الشيخ زايد للدراسات الإسلامية والعربية في الجامعة الأميركية في بيروت. له عدد من الإصدارات باللغتين العربية والإنجليزية |

| . | |||

| 101 | الحب هو الحقيقة الوحيدة | حب أزلي يكشفه علم الباراسيكولوجي | |

|

وستبقى الروح بين جنبي الإنسان من أعجب ما وضع فيه الرب .. كعالم أكبر ضمّه جرم صغير! يهدي المؤلف كتابه إلى (إليزابيث) و (بيدرو)، اللذان جعلاه يتذكر دائماً بأنه “ليست هنالك صدفة في التقاء الأحبة”. وعلى الرغم من الاسمين المستعارين اللذين لجأ لهما د. برايان للمحافظة على السرية التي أقسم عليها كطبيب اختص في الطب النفسي، فإنهما كحال الكثير منا الذي استوقفه منظر مبنى ما أو طريق أو مقطوعة موسيقية، فاستحضر ذكرى تصفه .. أو التفت نحو غريب مرّ نحوه عابراً، فتساءل وقد راودته مشاعر غامضة لا قرار لها: أين التقينا؟ لم يكن بيدرو وإليزابيث سوى توأم روحي التقيا في حيوات سابقة، والتي كشف عنها الطبيب المعالج في جلسات مغلقة ومنفصلة، كحالة أغرب من الخيال! |

||

| . | |||

| 102 | إيروتيكا الشعر الصيني | شعر صيني مترع بالشبق | |

|

جرعة من إباحة في شعر صيني عتيق .. بعضه مفرط فجّ، وبعضه لا يزال متوارياً على استحياء! يستعرض الديوان المستمد من (كتاب الأغاني) الصيني العتيق، مجموعة قصائد، يعود بعضها في أصله إلى عصر ما قبل الميلاد، كان (الحب العارم، والحس الملتهب، والمجون المنفلت، والشبق المستحكم، والرغبة المستعرة، واللذة المتوحشة، والإغواء والإغراء والشهوة والنشوة .. وشيء من الغنج والظرف والشوق واليأس وخيبات الأمل) موضوعها الرئيس .. بين أمراء ومحظيات وشعراء وشاعرات وأزواج وزوجات .. وراهبات وعاهرات أيضاً. ومع الإيروتيكيا الذي تبناه الديوان في قصائده، كم يبدو عجيباً أن يظهر فيلسوف الصين الأول (كونفوشيوس 551 ق.م.) مؤمناً بالجنس كموّحد للعشاق في هذا الكون، حيث تنقل عنه المقدمة (أزهار ملونة وحبيبات لؤلؤ: الجنس والإباحية في الثقافة الصينية) قوله: “قال المعلم: لم أقابل إنساناً قط يحب الأخلاق أكثر مما يحب الجنس” |

||

| . | |||

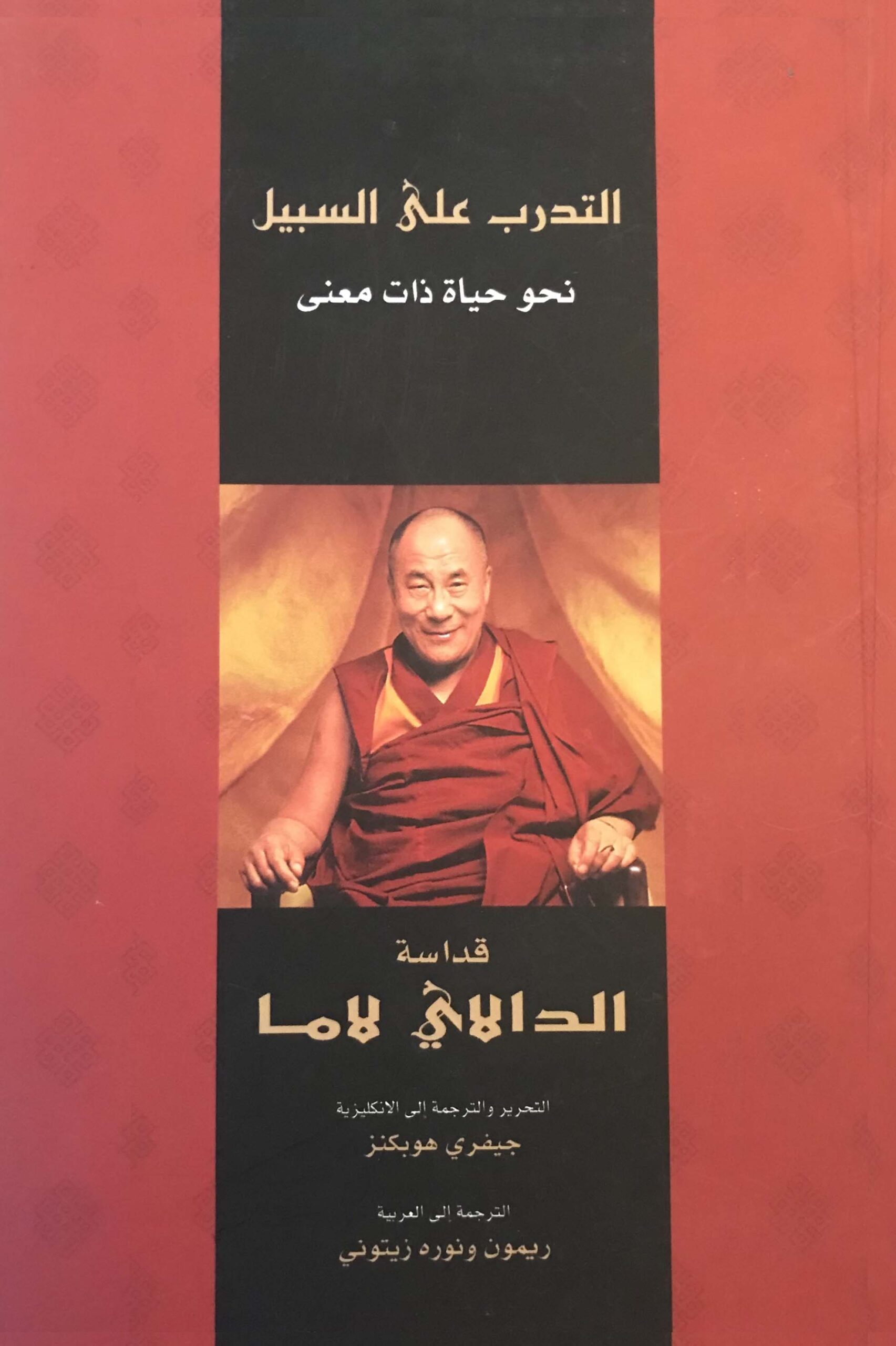

| 103 | التدرب على السبيل | تعاليم بوذية على طريق الاستنارة | |

|

ليس من شك في أن أبناء البشرية جمعاء يشتركون في مطلب إضفاء المعنى على الحياة وهدف بلوغ السعادة. ولهذه الشراكة، يأخذ الزعيم الروحي للتبت (الدالاي لاما) والحائز على جائزة نوبل للسلام، على عاتقه الأخذ بيد الإنسان نحو طريق التنوير المضاء بأنوار الحكمة الخالدة، والذي لا بد وسيتحقق من خلال ممارسات يومية، سلوكية وأخلاقية وتأملية .. إذ أن هناك سبل عدة لفتح القلب والحفاظ على الهدوء النفسي والعقلي، يكفلها كبت المشاعر السلبية والامتناع عن أذى الغير والتخلص من الأفكار السوداوية … وغيرها الكثير من ممارسات تناولها الزعيم بحكمة وتؤدة ومن خلال رؤية عميقة للنفس البشرية. كم يظهر الدالاي لاما الحالي (الرابع عشر)، هيناً ليناً في حديثه، وهو يؤكد على بذله قصارى جهده من أجل تقديم فهم كامل لتعاليم بوذا، رغم (محدودية معرفته وضعف خبرته) حسب رأيه .. وهو لذا يحثّ قارئه على تطبيق ما يجده مفيداً في كتابه أو أن يتركه كما هو، كما يحثّ أي معتنق لدين آخر، على الأخذ بما يجده نافعاً له |

||

| . | |||

| 104 | المختطفات | سفك الدم باسم الدين | |

|

هنا جانب مكشوف، أعور وفضائحي للنفس البشرية .. يتأصل فيه همجية تستمد من الوحوش فنون بطشها، وتترقب منفذاً حتى تفتك بأخوتها في البشرية! فمن بين تقرير مباشر أعدّه صحفي ألماني جرئ بصحبة مصور ومترجم، لجرائم مروّعة ضحاياها من نساء وفتيات وطفلات استطاع بعضهن الهرب دون غيرهن حيث أدلين بشهاداتهن، وبين صورهن المطبوعة والممزوجة بجمال مذعور .. يسفر وجه قبيح لجماعة إرهابية استوطنت مستنقعات (غابة سامبيسا) شمال شرقي نيجيريا، تسمّت (بوكو حرام)، أو “جماعة أهل السنة للدعوة والجهاد”، وعمد أعضائها وعلى رأسهم كبيرهم (أبوبكر شيكاو) إلى تقتيل الرجال واستحياء النساء، ومن ثم تزويجهن أو زجهن في عمليات انتحارية، بحجة الجهاد ضد الكفار، لا يستثنون في هذا المسلم من المسيحي من غيره .. فالكل كافر دونهم! تبدو (ليديا) وهي تتصدرهن على غلاف الكتاب، الفتاة المسيحية ذات السبعة عشر ربيعاً، والتي اختطفها الخاطفون وتكسّرت ساقاها وذراعيها بفعل قنبلة ألقيت أثناء معاركهم الدموية |

||

| . | |||

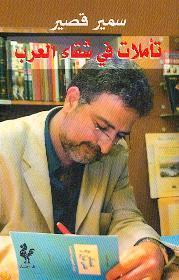

| 105 | تأملات في شقاء العرب | ثم يطبّع العرب مع الشقاء الأزلي | |

|

كتاب يجسد مأثرة أمير الشعراء الذي وحّد العرب في هموم تتشابه رغم اختلاف ديارهم، حين قال: “ولكن كلنا في الهم شرق” .. بل أن كاتبه هو من يبدو عليه الشقاء حقيقة وقد حمل على عاتقه شقاء أمته اليائس، بين محاولاتها العرجاء في مواكبة موجة الحداثة والكبوات التي منيت بها، وبين مرثيات الأطلال والنحيب على أمجادها التليدة، وسعيها المكلوم في استرجاع ولو ومضة من بريق عصرها الذهبي الموغل في القدم! من ناحية أخرى، قد يجسّد الكاتب نفسه ذلك الشقاء في روحه التي أزهقت بفعل انفجار إرهابي أثناء مشاركته بني جلدته مظاهراتهم “كي تصنع بيروت حريتها وفرحها” .. حيث كانت تهمته (الحرية) وحسب! | ||

| . | |||

| 106 | أحوال وقضايا المرأة المسلمة في دراسات المستشرقين | محاولة لرد آراء المستشرقين | |

|

كتاب في أصله رسالة أكاديمية نالت بها الباحثة درجة (دبلوم الدراسات العليا) من كلية الشريعة بجامعة القرويين في مدينة فاس، والذي تتصدى فيه لجملة من آراء بعض المستشرقين الذين تم تصنيفهم في زمرة “خصوم الإسلام”، وما بذلوا من جهد بحثي ومالي بغرض الطعن في صحته ودس بذور الشك في صدور تابعيه، وبالأخص فيما يتعلق بـ (المرأة المسلمة) لما لها من تأثير بالغ على الأسرة والمجتمع ككل، والذي لا يخفى على أحد بطبيعة الحال، وقد صرّح أحدهم في هذا الاستهداف المقصود بقوله: “إن أكثر العناصر فاعلية في عملية التغيير في العالم الإسلامي، المرأة المتعلمة العاملة خارج البيت”. لذا، تتطرق الباحثة إلى ثلاثة قضايا رئيسية طالما أثارت شبهات المستشرقين والتي لا تزال قائمة إلى ما شاء الله، وهي تتفرّع إلى عدد من القضايا ذات الصلة! مثل: نظام تعدد الزوجات في الإسلام، واستكثار النبي ﷺ منهن. الحقوق الشرعية التي لم يساو فيها بين الرجل والمرأة، كالطلاق والميراث والقوامة والولاية. حجاب المرأة المسلمة وحقها في التعليم والاختلاط بين الجنسين |

||

| . | |||

| 107 | كيمياء الصلاة (1): المهمة غير المستحيلة | حي على الصلاة .. بترنيمة عميقة | |

|

إنها خماسية (كيمياء الصلاة) التي تستنهض همة المسلم نحو إحياء فريضة الصلاة كـ (عماد الدين) .. من خلال منظور لا يناظر ما عداه من آراء، سواء كانت شرعية أو اجتهادية! رغم هذا، فإن السلسلة لم تتناول الصلاة كعنصر رئيسي في الكيمياء المعنية بها، بل جاءت مترعة برؤى فلسفية، واستنباطات ذهنية، واستلهامات روحانية، وتحفيزات إيجابية، ومتفرقات من حقائق علمية، وزخم من محسنات لغوية، وفائض من عواطف جياشة ……. تتكاثر جميعها بين إطالة وإعادة وتكرار ومزيد من إطالة وإعادة وتكرار! |

||

| . | |||

| 108 | كيمياء الصلاة (2): ملكوت الواقع | حي على الصلاة .. بترنيمة عميقة | |

|

إنها خماسية (كيمياء الصلاة) التي تستنهض همة المسلم نحو إحياء فريضة الصلاة كـ (عماد الدين) .. من خلال منظور لا يناظر ما عداه من آراء، سواء كانت شرعية أو اجتهادية! رغم هذا، فإن السلسلة لم تتناول الصلاة كعنصر رئيسي في الكيمياء المعنية بها، بل جاءت مترعة برؤى فلسفية، واستنباطات ذهنية، واستلهامات روحانية، وتحفيزات إيجابية، ومتفرقات من حقائق علمية، وزخم من محسنات لغوية، وفائض من عواطف جياشة ……. تتكاثر جميعها بين إطالة وإعادة وتكرار ومزيد من إطالة وإعادة وتكرار! |

||

| . | |||

| 109 | كيمياء الصلاة (3): عالم جديد ممكن | حي على الصلاة .. بترنيمة عميقة | |

|

إنها خماسية (كيمياء الصلاة) التي تستنهض همة المسلم نحو إحياء فريضة الصلاة كـ (عماد الدين) .. من خلال منظور لا يناظر ما عداه من آراء، سواء كانت شرعية أو اجتهادية! رغم هذا، فإن السلسلة لم تتناول الصلاة كعنصر رئيسي في الكيمياء المعنية بها، بل جاءت مترعة برؤى فلسفية، واستنباطات ذهنية، واستلهامات روحانية، وتحفيزات إيجابية، ومتفرقات من حقائق علمية، وزخم من محسنات لغوية، وفائض من عواطف جياشة ……. تتكاثر جميعها بين إطالة وإعادة وتكرار ومزيد من إطالة وإعادة وتكرار! |

||

| . | |||

| 110 | كيمياء الصلاة (4): فيزياء المعاني | حي على الصلاة .. بترنيمة عميقة | |

|

إنها خماسية (كيمياء الصلاة) التي تستنهض همة المسلم نحو إحياء فريضة الصلاة كـ (عماد الدين) .. من خلال منظور لا يناظر ما عداه من آراء، سواء كانت شرعية أو اجتهادية! رغم هذا، فإن السلسلة لم تتناول الصلاة كعنصر رئيسي في الكيمياء المعنية بها، بل جاءت مترعة برؤى فلسفية، واستنباطات ذهنية، واستلهامات روحانية، وتحفيزات إيجابية، ومتفرقات من حقائق علمية، وزخم من محسنات لغوية، وفائض من عواطف جياشة ……. تتكاثر جميعها بين إطالة وإعادة وتكرار ومزيد من إطالة وإعادة وتكرار! |

||

| . | |||

| 111 | كيمياء الصلاة (5): سدرة المنتهى | حي على الصلاة .. بترنيمة عميقة | |

|

إنها خماسية (كيمياء الصلاة) التي تستنهض همة المسلم نحو إحياء فريضة الصلاة كـ (عماد الدين) .. من خلال منظور لا يناظر ما عداه من آراء، سواء كانت شرعية أو اجتهادية! رغم هذا، فإن السلسلة لم تتناول الصلاة كعنصر رئيسي في الكيمياء المعنية بها، بل جاءت مترعة برؤى فلسفية، واستنباطات ذهنية، واستلهامات روحانية، وتحفيزات إيجابية، ومتفرقات من حقائق علمية، وزخم من محسنات لغوية، وفائض من عواطف جياشة ……. تتكاثر جميعها بين إطالة وإعادة وتكرار ومزيد من إطالة وإعادة وتكرار! |

||

| . | |||

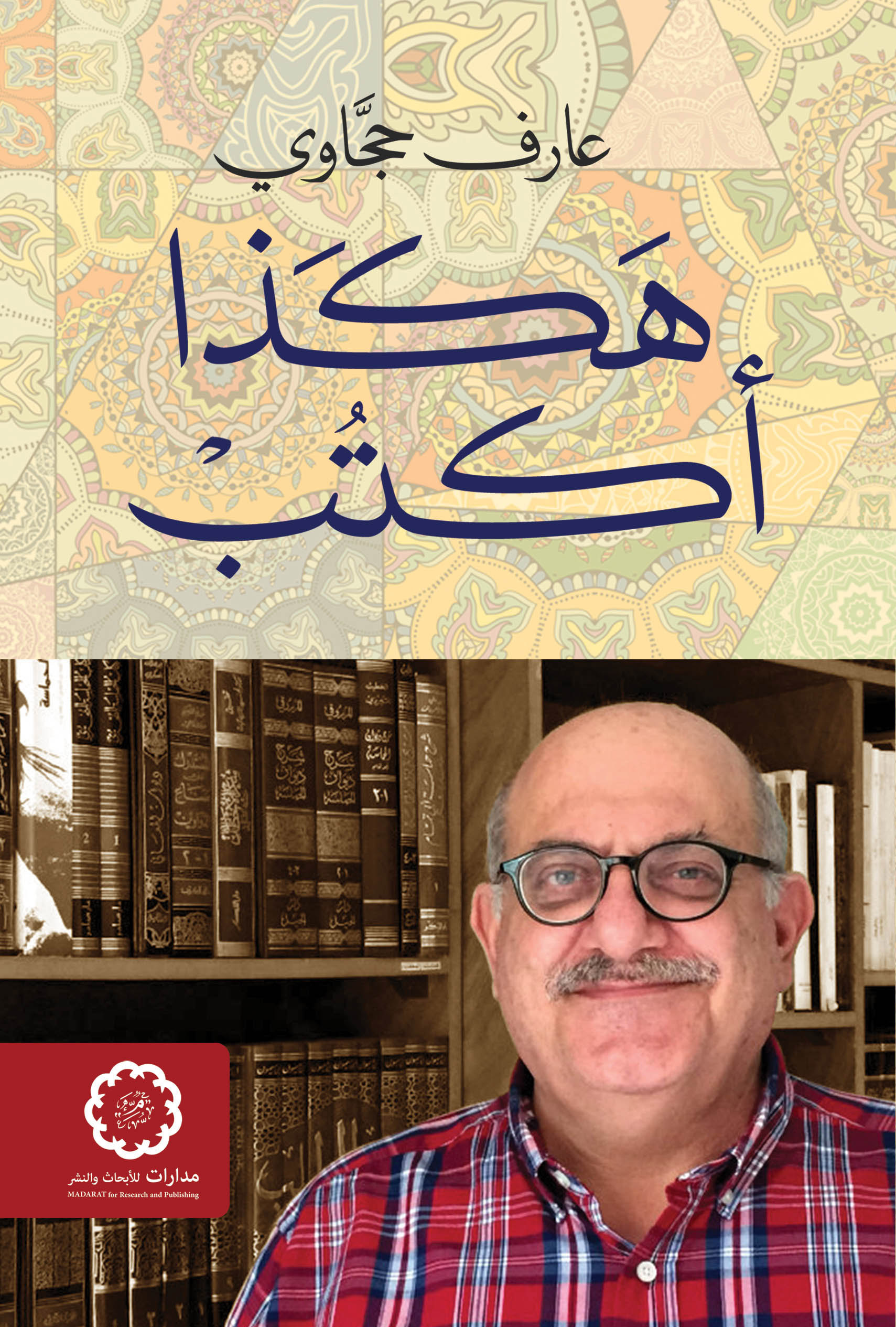

| 112 | هكذا أكتب | إعلامي يكتب عن اللغة والتعليم والإعلام | |

|

كتاب عادي من وجهة نظر كاتبه، لكنه بالقطع ليس كذلك لدى قارئه، أو على الأقل القارئ الشغوف باللغة العربية وما يدور وما لا يدور في فلكها! ما برح الكاتب -الذي استهوته اللغة وأطربه معابثتها- مسرفاً في الكتابة، ثائراً في الرأي والتعبير، مستفيضاً في كلمات تترى لم تسعها أعمدة الصحف ووسعها حاسوبه، حتى حان أمد سكبها على ورق فاض بدوره فتوزع على كتابين، جاء أحدهما بعنوان (هكذا أكتب) عني باللغة والإعلام والتعليم، وجاء الآخر بعنوان (هكذا أفكر) زاد عن سابقه بآراء وأفكار في مجالات أُخر! | ||

| . | |||

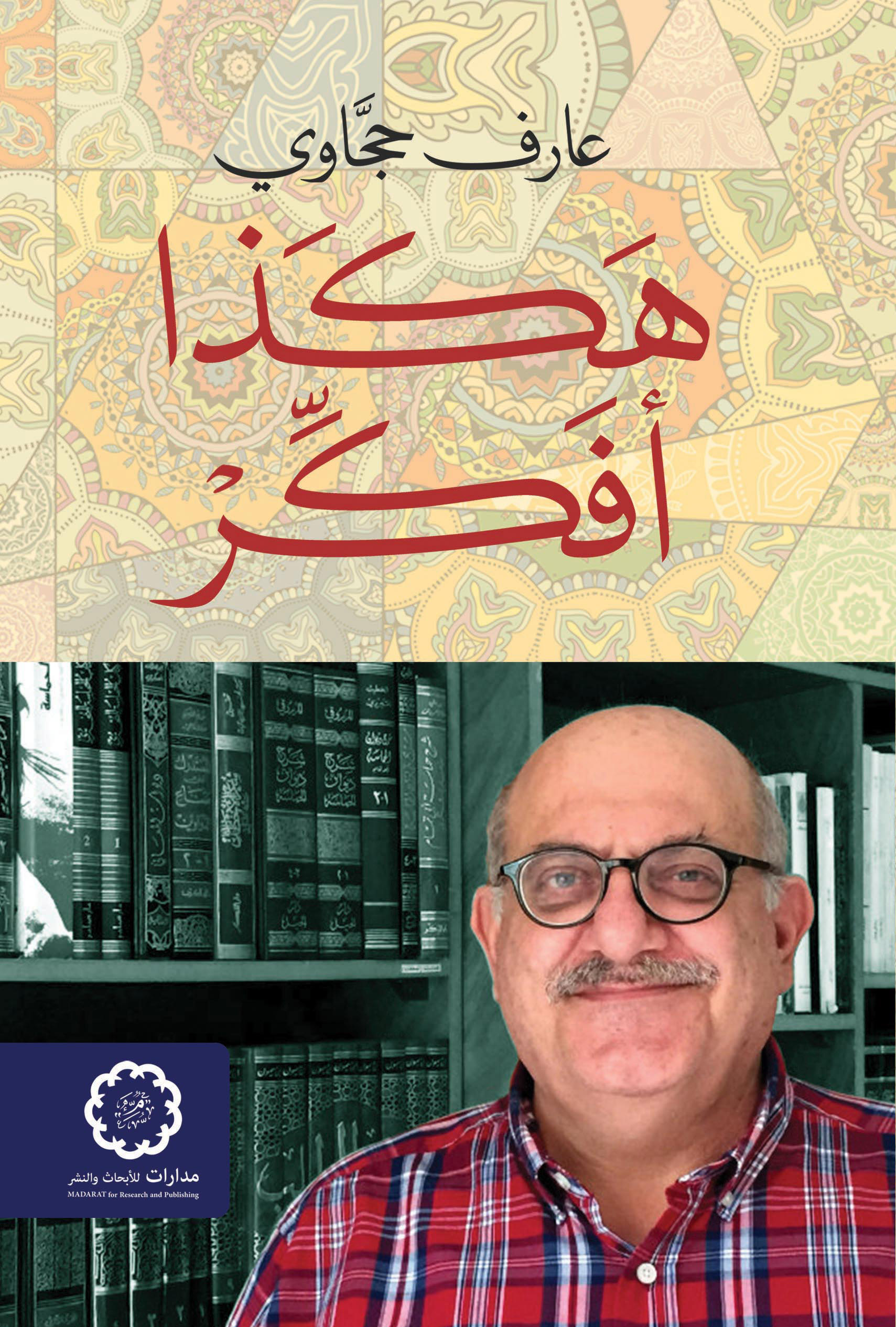

| 113 | هكذا أفكر | إعلامي يفكر في الأدب والمستقبل والناس .. وفي نفسه | |

|

إنه كتاب “شق توأم سيامي” كما عرّف به كاتبه ابتداءً .. وهو وإن امتلك “شهوة الحكي” كغيره -على حد قوله- ليس “بحكّاء”، غير أنه استغرق من عمره ثلاثين عاماً يحكي مع شاشة حاسوبه، حيث تجمّع لديه كمحصلة “حكي كثير” صار من الأجدر نشره لا سيما وهو آخذ بنصيحة صديقين .. إضافة إلى أنه لا يضمّن نفسه زمرة الكتّاب الذين يكتبون لأنفسهم غير آبهين بالنشر، بل إنه كما يقول في مقدمته: “ما كتبت شيئاً إلا تمنيت أن يجد طريقه إلى الناس حتى لو جرّ عليّ ندماً”. ولضخامة ما كتب، فقد اتفق والناشر على النشر من خلال كتابين: أحدهما بعنوان (هكذا أكتب) وقد خصّه بأحاديث عن اللغة والإعلام والتعليم، والآخر بعنوان (هكذا أفكر) زاد عن سابقه بآراء وأفكار في مجالات أخرى .. وهو الذي بين أيدينا! | ||

| . | |||

| 114 | ذلك المريض | المريض كإنسان .. والطبيب المعالج كذلك | |

|

يضم الكتاب بين دفتيه مجموعة قصص حقيقية عن مرضى وردت هذه المرة على ألسنة أطبائهم المعالجين، الذين رغم مرور السنين وتوالي المرضى بأجناسهم وأعمارهم وأمراضهم، لم يتمكنوا من نسيانهم، بل حفروا بما أثروا، عميقاً في أرواحهم، وساهموا بدرجة جوهرية في تشكيل حياتهم فيما بعد! تضع الكتاب صحفية هولندية، وذلك بعد أن تجمّع لديها قدر من قصص وردت إلى بريدها، حيث بدأت في صيف 2017 بدعوى أطباء المشاركة في ملء سلسلة من الأعمدة تم تخصيصها للحديث عن “مرضى تركوا علامة في حياتهم وعلموهم دروساً قيّمة”، وقد كانت توقعاتها وزملائها ألا يتجاوز عدد القصص ستة، وهي تبرر تواضع هذا التوقع قائلة: “ظننا حينها أنه من الصعب أن نجد ستة أطباء على استعداد لمقابلتنا وحكي قصصهم الشخصية” .. غير أنها أصبحت فيما بعد تقول عنهم: “إنهم يتوقون إلى حكي تجاربهم التي كانوا فيها الطرف الأضعف مهنياً في تعاملهم مع المرضى، وهي الحالة التي لا تنفك تدهشني أسبوعاً تلو الآخر” كما صرحت في مقدمة كتابها! |

||

| . | |||

| 115 | الشوك والقرنفل | ربح البيع يا أبا إبراهيم | |

|

قد يقع في الخاطر تساؤلاً عن الذوق الأدبي ما إذا كان له أن يجتمع والثورة في قلب رجل مناضل واحد؟! ففي عام 2004 ومن عتمة زنزانة تقبع في سجن بئر السبع، تظهر للنور رواية أسير .. خطّها في جنح الظلام، ونسخها العشرات، وسربها آخرون بحيلة تلو حيلة بعيداً عن أعين الجلادين وقبضاتهم الدنسة .. والتي قال فيها ابتداءً: “هذه ليست قصتي الشخصية وليست قصة شخص بعينه رغم أن كل أحداثها حقيقية! كل حدث منها أو كل مجموعة أحداث تخص هذا الفلسطيني أو ذاك .. الخيال في هذا العمل فقط في تحويله إلى رواية تدور حول أشخاص محددين ليتحقق لها شكل العمل الروائي وشروطه، وكل ما سوى ذلك حقيقي عشته، وكثير منه سمعته من أفواه من عاشوه هم وأهلوهم وجيرانهم على مدار عشرات السنوات على أرض فلسطين الحبيبة .. اهديه إلى من تعلقت أفئدتهم بأرض الإسراء والمعراج من المحيط إلى الخليج، بل من المحيط إلى المحيط” |

| . | |||

| 116 | لا سلام لفلسطين | حرب طويلة موعودة بالنصر | |

|

لقد أطلقت أوروبا والولايات المتحدة العنان لإسرائيل كي تدمر غزة وتقتل سكّانها! نعم .. إنهم يهللون وربما كانوا يفضّلون (المشاركة)” .. هكذا تعبّر المؤلفة ابتداءً وهي ترى العالم مقلوباً رأسه على عقبه، حيث المضطهِد ضحية والمضطهَدون هم العادون، متغافلاً عن معترك الاستيطان الاستعماري ونظام الفصل العنصري الذي تمارسه إسرائيل جهاراً نهاراً على الأراضي الفلسطينية ضد شعبها المحتل .. في نفاق سافر يتقولب به تحديداً أهل الشمال منه أو الغرب الاستعماري أو ما يُعرف بالدول المتقدمة، وهم لا يعتبرون أهل الجنوب -أو كما يعرّفونهم بالدول النامية- أناساً أمثالهم، لهم ما لهم وعليهم ما عليهم تماماً، على قدم المساواة | ||

| . | |||

| 117 | أهل الكتابة والقراءة | الكتاب الأول والرواية الأولى | |

|

كتاب لطيف يضم بين دفتيه الصغيرتين مجموعة من الخبرات الشابة التي شغفت بعالم القراءة والكتابة، فترجمت هذا الشغف إلى كلمات تحفيزية، موجّهة في المقام الأول إلى “أصحاب التجارب الأولى في الكتابة والقراءة” كما يشرح عنوان الكتاب الفرعي، وإلى من يداعبه خاطر إصدار كتابه الأول أو روايته الأولى .. ولا مانع كذلك من أن تشمل فائدته الكتّاب المحترفين، بشكل أو بآخر! غير أن اللافت للنظر -ومع تنوع الوصايا وكثرتها- فقد جاءت (القراءة ثم القراءة ثم القراءة) أولاهم | ||

| . | |||

| 118 | عزيزي العالم | طفلة تخاطب العالم ويستجيب | |

|

هنا تبدو الصغيرة (بانة) ذات الثمانية أعوام تتحدث -بما لا يطيق الكبار- عن أهوال الحرب الدائرة في وطنها الممزق بفعلها .. ما كان لها أن تشهدها وما كان للكبار أن يحملوا فظائعها .. في حين تبقى الروح المحبة للحياة بسلام، سمْتها، تحيط بها نفحات الأمل المتطلعة نحو مستقبل أكثر أماناً وحرية! إنها الطفلة السورية التي بعثت بأناملها الرقيقة رسالة إلى العالم تناشده منحها السلام .. من خلال تغريدة أسمعت الملايين وأشعلت تعاطفهم ولبّى بعدها من لبّى النداء .. فانتقلت وعائلتها والكثير من جيرانهم وأهل المدينة المنكوبة إلى الأراضي التركية، وهي تحمل ذكريات مؤلمة عن مشاهد قصف وقتل ودمار ودخان، وموت لم ينفك يتربّص بهم مع كل زفرة نفس | ||

| . | |||

| 119 | داخل المكتبة .. خارج العالم | نصوص تقابلها نصوص | |

|

كتاب يتناول توأم (القراءة والكتابة) من خلال حديث يتراوح بين المتعة في خفته، وعمق المعنى الفلسفي في طياته، حيث يعرض طائفة لآراء عدد من الكتّاب العالميين الذين عنّي باختيارها وترجمتها مؤلف الكتاب، ضمن نطاق اهتماماته واطلاعاته، وكنتاج لدراسته الأكاديمية، وعمله المهني في الترجمة .. وفي حين يعكس هذا الجهد طموح شاب يرقى ليسد الفراغ بنشاط مثمر، فإنه من ناحية أساسية يلقي ضوءاً على ماهية الكتابة السردية من خلال القامات الأدبية العالمية، والتي لا بد وستعكس تجارب أولئك القامات الشخصية وآرائهم وأفكارهم، حيث الضوء الآخر الذي يسلّطه هذا الجهد المثمر | ||

| . | |||

| 120 | من كتبي: اعترافات قارئة عادية | سيرة كاتبة ذاتية مترعة بالكتب | |

|

هنا كاتبة .. وزوجة لكاتب .. وابنة لعائلة عريقة في عالم الكتب .. تكتب جانباً من سيرتها الذاتية الذي جاء مترعاً بسيرة الكتب والمكتبات والكتّاب الكلاسيكيين وأعمالهم الخالدة .. حيث تظهر وزوجها ابتداءً وهما يدمجان مكتبتهما بعد الزواج مع سؤال قائم بينهما حول مصير المكتبة المتحدة إن هما افترقا .. ثم تتحدث عن مسألة جندرية اللغة التي لكي يتساوى فيها النساء مع الرجال لا بد من دفع الثمن المستحق .. لتنتقل نحو سحر المفردات وقواعد النحو والإملاء وما قد يقع بينهما بالضرورة من أخطاء تتطلب التصحيح، والوسواس القهري المصاحب لرغبتها الدائمة في التصحيح حد الهوس .. لتأتي بعد ذلك على الكتب التي تتناول الأطعمة وقد ضمّنت حديثها سمات شرهة، أتبعتها بحديث عن محلات الكتب المستعملة جاء دافئاً ومشجعاً على ارتيادها …….، وتستمر في حديثها الذي يشوبه من ناحية أخرى شيء من النقد والفلسفة والطرفة والحميمية، وحشو لغوي هنا وهناك | ||

| . | |||

| 121 | الاكتئاب: أسبابه وطرق علاجه | كلام علمي وجيز في الاكتئاب | |

|

كتاب قصير يعرض معلومات مختصرة حول مرض الاكتئاب، أسبابه الطبية وعلاجه الدوائي .. يشوبه شيء من التكرار وشيء من التخصص كذلك! ففي الفصل الأول منه، يظهر الاكتئاب كمرض خادع وماكر، في حين يتوسع الفصل الثاني في التعريف به وبمريضه وهو يصف آلامه، وعما يُعرف بالاكتئاب المقنّع وعن الألم النفسي المصاحب للاكتئاب ككل .. حتى يختم الفصل الثالث بالربط بين الحب والاكتئاب والحالات المصاحبة منه في حالة فقد شريك الحياة، والحالات الخاصة الأخرى كما في اكتئاب الأطفال | ||

| . | |||

| 122 | العشق | نصوص عذبة بقلم طبيب نفسي | |

|

هنا مجموعة نصوص تبدو أدبية في ظاهرها .. لكنها تحمل في جوهرها خلجات النفس البشرية .. تتمحور حول الحب الذي حين يغلو، يصبح عشقاً .. أو (سم قاتل) كما وصفته العرب! فمن (حكايات نفسية) هناك نص (وحيد) .. يقول: “كان وحيداً في شقته فمات .. ولكن روحه تلكأت في مغادرة المكان! انتظرت حتى حضر أحد أصدقائه وسلمته الجثة” | ||

| . | |||

| 123 | مائة نصيحة لحياة سعيدة | كلمات تحفيزية بقلم طبيب نفسي | |

|

هنا مجموعة متنوعة من كلمات تحفيزية غايتها تحقيق السعادة والتطلع الإيجابي الدائم نحو الحياة .. والتي قد لا تختلف كثيراً عمّا تبثه (منتوجات التنمية البشرية) على الساحة الحالية، وإن كانت هذه المجموعة تتحلى بالمصداقية كونها تأتي بقلم طبيب نفسي! فيوصي بـ (كن ناجحاً .. هذه هي مفاتيح الحياة / حول فشلك إلى نجاح .. الانتصار هو أن تقف بعد أن تقع / ارسم صورة جميلة عن نفسك .. صورتك عن ذاتك هي سر نجاحك / ثق بنفسك .. إيمانك بالله مصدر قوتك / فلتكن لك رسالة في الحياة .. الناجح له فكر إستراتيجي) | ||

| . | |||

| 124 | ملوك الهرجلة | نقد الواقع بسخرية | |

|

كتاب ظريف كصاحبته تتصدى فيه بالنقد لبعض المظاهر السلبية الماثلة في المجتمع المصري، بأسلوب ساخر! المظاهر التي لا تشّذ عن مثيلاتها في بقية المجتمعات العربية، بطبيعة الحال! فتراها تقول: “ولكننا هنا في مصر حطمنا جميع الأرقام القياسية في الفوضى والتسيب والهرجلة في الشارع المصري حتى أصبح هذا الشارع نموذجاً رائعاً لدراسة استحالة التنظيم” | ||