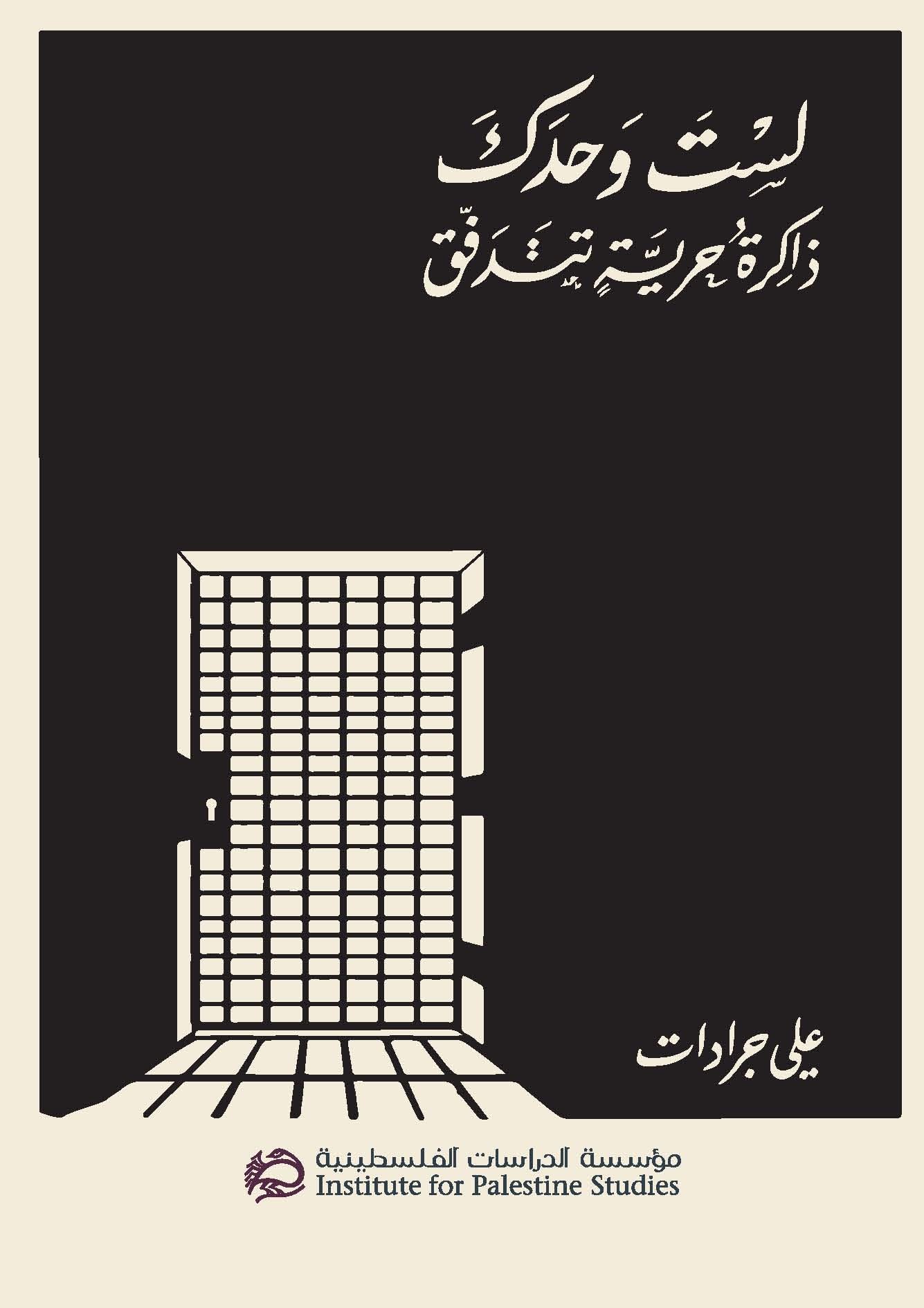

رواية رددت صرخاتها المروّعة جدران (سجن تدمر العسكري) المتهالك، وزلزلت أركان أدب السجون بأسره .. رواية حقيقية قد لا يحسبها القارئ كذلك .. قد ملأت قلبي قيحاً!!.. لا يزال صاحبها حي يرزق شاهداً على ما جرى، كما شهد من قبل صاحب (تدمر: شاهد ومشهود)، والتي ما أن شفيت من جرحها أو بالكاد، حتى جاءت (القوقعة) ترميني بسّمها! ليست كلها شر، إذ رسّخت يقيناً صادقاً عن لا محدودية وحشية بني البشر، وأجابت على سؤال وجودي كبير: لماذا خلق الله النار؟؟ كم تبدو المفارقة عجيبة تدعو للتفكّر، حين يعتلي بوابة سجن تدمر العسكري، مسرح الدم، الأشهر عالمياً في البطش .. نقش حجري محفور بالأسود النافر لآية “وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الأَلْبَابِ”.

مصطفى خليفة (1948) .. كان شاباً طموحاً حين قرر العودة إلى سوريا مسقط رأسه .. من فرنسا حيث درس وعاش، يرسم طريقاً إبداعياً في مجال الإخراج الفني، يحذوه فيه الأمل .. حتى يُلقى القبض عليه ما أن وطأت قدماه مطار دمشق الدولي، ليستنزف ثلاثة عشر عاماً من عمره خلف القضبان، بتهمة ليس لها عنوان!.. فتارة هي (الإخونجية) رغم (مسيحيته) التي كان يعتنق (الإلحاد) ديناً بدلاً عنها، وتارة هي (النكتة) التي ألقاها اعتباطاً لكنها جاءت جارحة في حق آلهة السلطة السورية أثناء سهرة جمعته ببعض زملائه الطلاب في فرنسا، وقد وشى به أحدهم من خلال تقرير قدّمه للجهات الأمنية في بلاده، “وهذا الفعل يعتبر من أكبر الجرائم .. يعادل فعل الخيانة الوطنية إن لم يكن أقسى”. تذكر شبكة المعلومات لجوئه إلى دولة الإمارات العربية بعد إطلاق سراحه، ومن ثم هجرته إلى فرنسا واستقراره فيها حتى وقت كتابة هذه المراجعة، كما تعرض عدد من اللقاءات معه لا سيما وقد تُرجمت سيرته الذاتية إلى عدة لغات عالمية حيث جاء صداها مدوياً!.

ليس دخول السجن كخروجه، ولم يكن مصطفى خليفه هو كذلك بعد ثلاثة عشر عام! يقول في هذا المعنى قولاً حكيماً: “الفائض الرئيسي في السجن هو الوقت، هذا الفائض يتيح للسجين أن يغوص في شيئين: الماضي والمستقبل، وقد يكون السبب في ذلك هو محاولات السجن الحثيثة للهرب من الحاضر ونسيانه تماماً. والغوص في هذين الشيئين قد يحوّلان الانسان إمّا إلى حكيم هادئ .. أو إلى شخص نرجسي عاشق لذاته ومنكفئ لا يتعاطى مع الآخرين إلا في الحدود الدنيا .. أو إلى مجنون”.

لست ممن يتقن رواية الحكايات لا سيما المأساوية منها، لكنني آمل أن تُسعف الأسطر القادمة في رسم “بروفايل” لجدران تنشّقت رائحة الدم والدمع والموت حتى الاختناق مع من عاش ومات تحت أنقاضها، والتي جاءت مع اقتباس في نص حارق للقلب (مع كامل الاحترام لحقوق النشر). تتقاسم أحداث الرواية تواريخ (تبدأ من 1981 وتستمر حتى بعد 1994) بقيت عالقة في مخيلة صاحبها، والذي كان أثنائها متقوقعاً في زاوية مهجع من سجن تدمر يتلصص على تصاريف الأيام فيها .. استنفدت بها رصيد أنجمي الخماسي كاملاً ولم تُبق!.

ملاحظة: عادة، يعتمد أسلوبي في التدوين على التعبير بـقلمي عن محتوى الكتاب ككل بعد قراءته، مع القليل من الاقتباسات بما يخدم عرض محتواه بشكل جيد. رغم هذا، أستثني الكتب التي تجمع بين موضوعية الرأي وبديع الأسلوب في قالب واحد، بحيث يصبح نقل النص كما ورد هو الخيار الأمثل، بدلاً من التعبير عنه وفق أسلوب آخر. لذا، تدفعني بعض الكتب لاقتباسات أكثر مما اعتدت عليه، وهذا قلّما يحدث في مراجعاتي! جاء هذا الكتاب -أو بالأحرى الرواية- ضمن هذا الاستثناء، لذا وجب التنويه.

ملاحظة أخرى: ترد بعض التعليقات في نص أزرق .. لا تعبّر سوى عن رأيي الشخصي ولا تمتّ لمحتوى الرواية بصلة.

قبل الدخول إلى القوقعة:

- يودّع خليفة صديقته سوزان الوداع الأخير في مطار أورلي قبل الصعود إلى الطائرة، وقد عبّر لها قبل لحظات عن حب مدينته وزواياها وشوارعها وجدرانها القديمة مؤكداً بأنها “ليست رومانسية فارغة”، وإن رأسه يزدحم بالمشاريع الكبيرة التي لا تجد لها مكاناً في فرنسا حيث الفتات، والتي سيصبح بها “مخرجاً متميزاً” في بلده التي هي أولى، “هذا إذا نحينا جانباً حاجة الوطن لي ولأمثالي” .. وذلك على قدر نيته!. لقد كان قراراً نهائياً بالعودة.

- يمسك خليفة بالقلم ليخطّ بعد سنين العمر يوميات ليست كأي يوميات .. عن سجون جحيمية التهمت عشرين عاماً من أعمار بعض المساجين، شكّل حملة الشهادات الجامعية النسبة الأعلى منهم، لم يروا فيها ورقة ولا قلم .. ولم يرَ!. يطلق عليها (يوميات متلصص)، حيث استغل وجود كوة في جدار المهجع تكشف له ردهات السجن وإدارته، فتقوقع مقرفصاً تلفه بطانية وهو أمامها متخّذاً هيئة الراهب في صمت تأملاته .. غير أنه لم يكن سوى متلصص!. أما كتابة تلك اليوميات فقد تطلّبت رحلتين: “رحلة في المكان” من المطار إلى السجن، و “رحلة في الزمان” في أعماق ثلاثة عشر عام. ويتساءل قبل أن يستهل قلمه: “هل أنا نفس ما كنته قبل ثلاثة عشر عاما؟! نعم .. ولا. نعم صغيرة، ولا كبيرة. نعم .. لأنني أفرغ وأكتب (كتابة حقيقية) بعضاً من هذه اليوميات. ولا.. لأنني لا أستطيع أن أكتب وأقول كل شيء. هذا يحتاج إلى عملية بوح، وللبوح شروط. الظرف الموضوعي والطرف الآخر”. كذلك، انقسمت نفسه إلى قوقعتين أخريين: كره المساجين له، وخوف المتلصص منهم! يقول: “كسلحفاة أحست بالخطر وانسحبت داخل قوقعتها، أجلس داخل قوقعتي .. أتلصص، أراقب، أسجل، وأنتظر فرجاً”.

- وفي أجواء ذلك الشح المعرفي، يطوّر السجناء المسلمين تقنية “الكتابة الذهنية”، حيث “أحدهم كان يحفظ في ذهنه أكثر من عشرة آلاف اسم، هم السجناء الذين دخلوا السجن الصحراوي، مع أسماء عائلاتهم، مدنهم أو قراهم، تاريخ اعتقالهم، أحكامهم، مصيرهم ….”.

في سجن العاصمة:

- قبل ايداعه السجن، يُمرر المتلصص في ممرات كالدهاليز وبين سلالم لا تنتهي .. صعوداً ونزولاً .. تردد جنباتها أصداء “صراخ إنساني”، حتى إذا انتهى به المطاف في القبو عرف مصدره! .. فلقات كابل أسود على قدمي رجل “والزبد يرغي على زاويتي فمه” مبطوح أرضاً ومحشور في دولاب سيارة “ناثراً معه نقاط الدم ونتف اللحم الآدمي”. يصف المتلصص شعوره لحظتها قائلاً: “أحسست أن شيئي بين فخذي قد ارتجف”. يُكبّل بعدها وتُصفع رقبته ويُضرب رأسه في الجدار ويؤمر بالوقوف على رجل واحدة، منعوتاً بـ: “يا ابن الشرموطة”. ملاحظة: تنتشر على طول اليوميات شتائم من العيار الثقيل يتحرّج قلمي عن نقل الكثير منها .. لا تنم سوى عن الانحطاط الأخلاقي للسجّانين، وعن معاناة أخرى للمتلصص ورفاق السجن.

- يقول المتلصص قولاً حكيماً حين يسترجع مغامرته الأولى وقد أبدل الوقوف على رجله اليسرى باليمنى دون أن يلحظه الضابط وقد أمره. فكان بمثابة انتصار طربت له نفسه: “بعد سنين طويلة من السجن مستقبلاً، سأكتشف أنه في الصراع الأبدي بين السجين والسجان، كل انتصارات السجين ستكون من هذا العيار”.

- يفيق المتلصص من إغمائه بعد فلقة الخيزرانة الرشيقة بدل الكابل الغليظ -فقد كان “نعنوع” في نظر جلّاديه- فيدور الحوار بعد أن سأل الرئيس الجلّاد عن صحوه: “صحي سيدي صحي، بس شخّ تحتو! العمى بعيونه .. الظاهر أن الأستاذ كتير خروق”. ثم يلكزه في خاصرته صائحاً به: “ولك شو؟ مانك رجال؟ العمى بعيونك ما بتستحي تشخ تحتك”.

- يعرض المتلصص صورة للمساجين الذين تم حشرهم أكواماً في “سيارات اللحمة” الأشبه بشاحنات نقل الذبائح إلى الجزارين، وذلك من أجل ترحيلهم إلى مثواهم الأخير في السجن الصحراوي. يقول أثناء الطريق: “سمعت أحدهم يسأل آخر: قديش بدنا وقت حتى نوصل؟ تيسير الله .. شي أربع أو خمس ساعات. يا أخي والله ما فيني أتحمل كل هالوقت!! كنت نايم .. فيقوني من النوم وفوراً لبرّه، وهلق أنا كتير محصور. شو بدي ساوي؟!.. مثانتي راح تطق!! إذا مافيك تصبر أنا بفكلك سحاب البنطلون، وساويها هون بالسيارة. هيك معقول؟!!! قدام كل هالناس؟ إي إي .. مافيها شي، والحمد لله مافي نسوان بيناتنا. ثم وبصوت مرتفع متوجها بالحديث إلى الجميع: يا شباب يا شباب اسمعوني. توجهت إليه الأنظار، شرح لهم الأمر، بعضهم همهم، وبعضهم سكت، البعض وافق، فأدار المتكلم ظهره إلى المحصور، وبيديه المقيدتين خلفاً، تلمس السحاب، فكّه، أخرجـ “ـه ” له، وابتعد. يا لله ريّح حالك يا أخي. بعدها وحتى وصولنا السجن الصحراوي تكررت هذه العملية أربع مرات، خمسة رجال آخرون تقيأوا فوق بركة البول. “القيء كله ذو لون واحد”. أما جاري، المقيدة رجلي إلى رجله، فيبدو أنه كان يعاني من تعفن الأمعاء، لفني بغلالة من روائح بطنه”.

- في لفتة إنسانية لا تشبه طبع الوحوش في شيء، يودّع رجال الأمن المساجين بعد أن أوصلوهم بأيديهم إلى سجن تدمر العسكري .. حيث الوجوه المسلوخة أو “الوجوه البديلة لا تشبه وجوه باقي البشر .. وجوه أهلنا وأصدقائنا .. مسحة غير بشرية”، وبنظرة تكسوها الشفقة، ودعاء: “الله يفرّج عنكم”.

… وبعد هذا الدعاء، تبدأ يوميات خارج المكان والزمان، يرصد المتلصص أحداثها تارة من قوقعته، وتارة من موقعه وسطها حين كان بطلها!.

في السجن الصحراوي:

- يصطف المساجين في وقفة خشوع ذليلة أمام سجانيهم الجدد مرتخية أكتافهم وأعينهم تنظر إلى الأسفل، وكأنهم اتفقوا عليها من حيث لا يدروا “كأن كل واحد منا يحاول الاختباء داخل ذاته” .. يُضرب فيها المتلصص ضرباً مبرّحاً لأنه حكّ رأسه!. يأخذونهم من باب إلى باب “الأبواب تصغر ولكن في الساحة الأولى فتحت جهنم أوسع أبوابها، وكنا وقودها”. تُسجّل أسمائهم ويخضعون لنوع مختلف من التفتيش، يشرحه المتلصص قائلاً: “اقترب مني شرطيان يحملان الكرابيج، قال أحدهم: نزّل الكيلوت ولا واعمل حركتين أمان!! أنزلت الكيلوت حتى الركبة، نظرت إلى الشرطيين مستفهماً؟ اعمل حركتين أمان ولا. شلون يا سيدي بدي اعمل .. شلون حركتين الأمان؟ قرفص وقوم مرتين ولا .. صحيح إنك جحش! حركات الأمان تُعمل خشية أن يكون السجناء قد خبأوا شيئاً ممنوعاً في شرجهم! نظر أحد الشرطيين الى الآخر مبتسماً، وبصوت خفيض: العمى .. شو تبعو صغير!! نظرت إليـ”ـه”، إلى تبعي، نعم لقد كان صغيراً جداً!! حتى هو أحس بالذعر الشديد والهلع، فاختبأ داخل كيسه، أنا لم أستطع الاختباء”.

- لا عجب!.. إذ لم يكن السجانين الجدد سوى جنود من حثالة الجيش، أو كما كان يُطلق عليهم “البلديات”. إنهم كانوا “جنود سجناء، الفارون من الخدمة العسكرية، الجنود الذين يرتكبون جرائم القتل، الاغتصاب، السرقة، مدمنو المخدرات، كل الجنود المجرمين، حثالة الجيش، يقضون فترة عقوبتهم في السجون العسكرية. في مثل هذا السجن، مهمتهم التنظيف وتوزيع الطعام وغيره من الأعمال. من هنا جاء اسم البلديات. هؤلاء في السجن الصحراوي لهم مهمات أخرى”.

- باب المهجع .. “تخرج من جانب الباب بالوعة (صرف صحي) على وجه الأرض، تسيل في هذه البالوعة مياه سوداء قذرة” وطبعاً “بما فيها من بصاق ومخاط وبول وقاذورات أخرى”. لم تكن مجرد بالوعة، بل أداة من أدوات امتهان الإنسان!. نادى المساعد العسكري بالمساجين صائحاً: أن من كان منهم ضابطاً فليتنحى خارج الصف .. يتبعه الطبيب والمهندس والمحامي .. يتبعهم جميعاً حملة الشهادات الجامعية، فيؤمرون بـ (العبّ) .. تغطيس الرأس في البالوعة والنهل منها حتى الارتواء!. يرفض السجين الأول -والذي كان برتبة عميد- الأوامر، حتى يجتمع عليه عشرة من العساكر يموت تحت أيديهم عارياً مضرّجاً في دمائه، وتُرمى جثته بعدها جنب البالوعة! تنخلع عندها القلوب، ويستسلم أفراد الفئات الأكاديمية الأخرى تباعاً للانبطاح والعبّ طواعية، في حين يضع جندي حذائه العسكري فوق رقبة أحدهم للغطس أعمق والبلع أكثر .. “وأصبح بين هؤلاء جميعاً شيئان مشتركان: الشهادة الجامعية، وشرب البالوعة”.

- ينبطح السجناء أرضاً مستسلمين للفلقة الجماعية، لتصدح في الأجواء صرخات أشبه بالحيوانية تشكّل سمفونية هستيرية .. “أكثر من ثلاثين صرخة متوازية .. متشابكة، لأكثر من ثلاثين رجلاً، تنتشر في فضاء الساحة الأولى”. يتخلّى المتلصص عن إلحاده لحظتها، ويقول: “في البداية استنجدت بالله، وأنا الذي كنت طوال عمري أتباهى بإلحادي، ولكن الله لم يستطع أن يفعل شيئاً أمام جبروت الشرطة!! فنقمت وتساءلت: ولكن أين الله؟ الساحة الأولى أكبر دليل على عدم وجود كائن اسمه الله”. رغم التماسي العذر الكبير للمتلصص وصحبه السجناء، فأنا استغفر الله!. لكنه الألم الذي يأتي على قدره الصراخ .. فإن ازداد الملحد كفراً، فقد شتم العسكري (محمد .. على أم محمد) الذي لم (يخرب بيوتهم سواه)، وذلك حين استنجد المتلصص بنبي هؤلاء طمعاً في تخفيف عذابه قائلاً: “من شان محمد”. يعود الإنسان بفطرته إلى خالقه يدعوه حين لا يجد له نصيرا. هكذا فعل المتلصص حين ناجى الله في سره خاشعاً: “يارب خلصني .. أنت المخلص، نجني من بين أيديهم”.

- يقع المتلصص في شرّ أعماله مرتين حين يتفذلك بإعلان (عدم إيمانه بالله) مع التعريف بأنه مسيحي .. فيدفع الثمن غالياً!. كانت المرة الأولى أثناء التحقيق الأولي عن تنظيم جماعة الإخوان المسلمين الذي تم اتهامه الانضمام إليه، لا سيما أن اسمه لا يحمل شبهة (غير مسلم)! .. فتنهال عليه خيزرانة الجلاد ضرباً حين أمره المحقق ذو البخر المنتن قائلاً بعد تفكير عميق: “قال ملحد قال!! إي بس نحن دولة إسلامية”. أما الثانية فكانت حين احتدّ على أول سجين يتحدّث معه وقد اعتبر أن ما أصابهم هو امتحان من الله عز وجل، إذ قال: “طيب العمى أنا شو دخلني؟ أنا مسيحي ماني مسلم، وأنا ملحد ماني مؤمن”. يقول المتلصص أنه في حين كلفته الفذلكة الأولى بضعة خيزرانات بأمر من المحقق الذي “ذبح المسلمين لأننا نعيش في دولة إسلامية” فإن الفذلكة الثانية ستكلّفه “سنوات طويلة من العزلة المطلقة ومعاملة كمعاملة الحشرات لا بل أسوأ منها”. يعلن محدّثه الخبر للسجناء -بعد أن تعوذ بالله من الشيطان الرجيم- قائلاً: “يا شباب في واحد نصراني كافر .. في عندنا واحد جاسوس”.

- يستمر المتلصص في محاولة إثبات براءته من تهمة (الإخونجية) لرئيس النوبة الذي يوجه له شبهة التآمر معهم وإن كان مسيحياً!. لا ينسى قبل أن يخرج من الباب الحديدي الذي دفعه بقوة أن يصيح في معشر السجناء بخطبة عصماء قائلاً: “ولا .. عرصات، ولا انتو مانكن إخوان مسلمين .. انتو إخوان شياطين. فرجونا شطارتكم لشوف .. هاي عندكم واحد مسيحي .. انشطوا معه .. اهدوه للدين الحنيف .. بس شاطرين تقتلوا وتخربوا بـ هالبلد”.

- يُحشر السجناء الستة وثمانون حشراً في مهجع ضيق -منهم الأطفال والشباب والشيوخ من المرضى وذوي العاهات- حتى إذا جاء وقت النوم استلقوا على طريقة (التسييف) وهو النوم على الجنب، فتلتصق الظهور بالبطون أو البطون بالبطون، لكن الوجوه لا تقابلها سوى الأقدام، حتى إذا افترشت الأرض بالبشر وتبقّى قليل واقفون، يلجأ السجانون إلى طريقة (التكبييس) يقوم بها الكبّيس وهو رجل ضخم كالمصارع. يعاينها المتلصص لأول مرة فيصفها بقوله: “ذهب إلى أول رجل مستلق عند الحائط، وبهدوء وضع قدميه بين الحائط وبين الرجل المستلقي. استند بظهره إلى الحائط ثم اخذ يدفع المستلقي بباطن قدميه، دفع أكثر، انضغط المستلقون قليلاً، أصبح هناك مسافة تتسع لرجل آخر. نادى على واحد من المتبقين: يا الله انزل هون. نزل الرجل مستلقياً على جنبه بين أقدام الكبّيس والرجل الأول، ثم بدأ الكبّيس بالضغط على الرجل الجديد، ومرة أخرى حقق مسافة تتسع إلى آخر .. يا الله انزل هون، ثم الضغط من جديد ورجل جديد. في النهاية تم استيعاب جميع الذين لم يبق لهم مكان سابقاً. عاد الكبّيس إلى مكانه بنفس الهدوء وهو ينفض يديه”. يقول المتلصص: “خلف رأسي قدمان وأمامه قدمان! كيف يمكن للإنسان أن ينام وهو يشم هذه الرائحة”؟.

- ينام المتلصص رغم هذا نوماً عميقاً لكنه يستيقظ ليجد كل جسده مضغوطاً. يصف وضعاً لا يمكن تصوره قائلاً: “لكن الضغط على أسفل بطني شديد ويكاد يكون مؤلما. يبدو أن لصيقي الأمامي قد امتلأت مثانته، فتحجر عضوه، وطبيعي أن ينغرز في بطني أنا. وفي ظل هكذا ظروف من المعيب أن تفكر باحتمال آخر!! حاولت زحزحته فلم أفلح، فمع كل حركة ينغرز أكثر. سمعت شخيره، فكرت أن أمد يدي على صعوبة ذلك، ولكن خشيت أن يستيقظ لحظتها. ماذا سيقول إذا استيقظ وعضوه في يدي”؟.

- وفي ليلة، يستيقظ المتلصص على لصيقه الذي التقم إصبع رجله الكبير يمصّه! لكزه حتى أفاق وهو يلعنه حيث قطع عليه “أحلى منام”. ويسترسل: “كنا أنا وميسون .. وباللحظة يلي مسكتها ومسكتني .. وبلشنا بـ ” ” حضرتك فيقتني”. يعرف المتلصص الآن أن ميسون خطيبته، فيوصيه قائلاً: “عفواً لا تواخذني .. ارجع نام .. لكن لا تخربط بين إصبع رجلي وشفايف ميسون”.

- يصاب المتلصص في إحدى كليتيه فيتبول دماً ويتهتك كامل جلد ظهره، ويفقد الوعي لمدة ستة أيام يبقى فيها معلقاً بين الحياة والموت.

- يكيل البلديات أشد أنواع اللؤم إلى المساجين أثناء حلق رؤوسهم، أما حلاقة الذقن فهي “عملية تشريح أو حراثة للوجه مصحوبة بالبصاق والشتائم، وكان بعضهم يتلذذ بافتعال السعال قبل البصق على وجه السجين كي يكون البصاق مصحوبا بالمخاط! وتلتصق بصقة البلديات بالوجه، ويمنع السجين من مسحها”.

- يأمر الرقيب أحد السجناء بغمس يداه داخل وعاء شوربة العدس المغلي توّاً، فيطيع السجين وتخرج يداه مسلوختان التي يوزع بهما الشوربة على رفاقه .. بأمر آخر من الرقيب!. يعلّق المتلصص: “كل بضعة أيام يُقتل واحد أو أكثر أثناء إدخال الطعام إلى المهاجع”.

- يتحدث عن “القصعات” أو وجبات الطعام الشحيحة التي لا تتعدى الخبز والخضار وسائل أسود كان بمثابة شاي. ويقول عن وجبة اللحم: “لن أنسى أبداً الطريقة التي تخاطف بها الناس قطع اللحم في المرة الوحيدة التي جلبوا فيها لحماً”. ويكمل: “لولا رئيس المهجع لتحول المهجع إلى غابة”.

- تنبثق فرقة من كل مهجع سُميت بـ “الفدائيون” يتصف أعضائها الفُتاة بالقوة الجسدية!. لم تكن مهمتهم السرية سوى (فداء) من تقع عليه عقوبة ما -كالجلد خمسمائة جلدة- ممن لا يطيق، يحتسبون بهذا أجرهم عند الله، وقد كانوا يكررون: “نحن مشروع شهادة”.

- الصلاة جريمة يعاقب عليها قانون السجن بالإعدام. رغم هذا لم تتوقف الصلاة وإن كانت سراً، ومن غير ركوع أو سجود في بعض الأحيان!.

- الحمام إجباري وقد كُتب على بابه (النظافة من الإيمان). وهناك يخلع المساجين ملابسهم كاملة باستثناء قطعة واحدة، ويدخل كل مقصورة اثنان بلا باب مع صابونة لكل واحد ينسلخون بماء مغلي ويخرجون تلسعهم الكرابيج. يتعمد الجنود شتمهم “ألا نستغل فرصة وجودنا في الحمام ونلوط بعضنا بعضا!، وأنهم يعرفون أننا كلنا لوطيون وأننا نفعل كذا وكذا ببعضنا”. لا يستمر الدوش الذي كان إجبارياً في السابق، حيث يتم تحويل الحمام إلى مهجع -بعد الاكتظاظ- لاستيعاب السجناء الجدد من الشيوعيين.

- حوى السجن حوالي الألف سجين إسلامي، حين حطّت في ساحته طائرات هيلوكوبتر في شهر حزيران القائظ محمّلة بالجنود المدججين بالسلاح بقيادة شقيق الرئيس، وقد حصدتهم الرشاشات حصداً أجمعين. “كانت الدماء والشعر ونتف اللحم والأدمغة لا زالت لاصقة على جدران وأرضية المهجع”.

- يواجه المتلصص محاولة اغتيال على يد مجموعة سجناء متطرفين إسلاميين تربصوا به عند باب المرحاض حيث لا تصل أعين الرقيب العسكري، مصوبين إليه نظراتهم الحارقة ومتوعدين في نَفَس داعشي واحد بـ “وقف ولك .. يا نجس يا كافر .. هذي هي نهايتك يا كلب”. بينما ينبري هؤلاء التكفيريين بسوق الحجج أمام الشيخ محمود في قتل الكفار، وكأنهم وكلاء الله في الأرض أو كأنهم ملكوا مفاتيح القلوب، وبأنه “لازم تكون معنا في القضاء على الكفر والكفار”، يستمر الشيخ بمعاونة د. زاهي في الذود عنه!. يفتي أحدهم بضرورة غسل الحنفية مرة بالتراب بالإضافة إلى (ست مرات بالماء) بعد أن يمسّها المتلصص، عملاً بحديث نبوي عن (ولوغ الكلب في الإناء). والله المستعان على هكذا فحش أخلاقي لا يمتّ لأي دين أو ملّة بصلة!.

- بينما يكون البرد الصحراوي قارساً، فإن صيفه وقحاً!. يموت كبار السن في المهجع بسبب درجة الحرارة التي تصل في خارجه إلى ستين درجة مئوية. لا يكترث الجنود، ويكتفي أحدهم بفتح الباب سائلاً آمراً، في كل إعلان يصلهم عن موت سجين: “وين هادا الفطسان؟ .. يالله .. زتوه لبره”.

- يتسلى الجنود مع قادتهم بالمساجين وقت خروجهم إلى بهو السجن. يختار القائد -وقد استرخى فوق تلة من الإسمنت- أطول المساجين ليأمره -بعد استهزاء مُرّ- بالدوران حول ساحة السجن خمس مرات مع تقليد صوت الزرافة، ثم الحمار ومن بعده الكلب!. ينادي بعده على أقصرهم وكان طفلاً لا يتجاوز الخامسة عشرة، فيأمر الطويل بأن يعض القصير في كتفه ويقتطع قطعة لحم وهو ينبح كالكلب! يفشل، فتنهال عليه الكرابيج. لا ينتهي شرّهم عند هذا الحد بل يطلب القائد منهما التعري، ثم أن يتبادلا دوري الفاعل والمفعول به، قائلاً: “وهلق .. قرب نـ×××ـه .. اعمل فيه متل ما بتعملو ببعضكم كل ليلة يا مـ×××ـك”. ثم يشتد الضحك على عضويهما وقد تعرقل الفعل بسبب تباين أطوالهما!. أي انحطاط هذا؟!.

- يُحضر الجنود لقائدهم “البغل .. السمين” ليسأله عن حالته الاجتماعية، ليبدأ بعد ذلك بقذف شرف زوجته التي تستبدل كل يوم زوجاً وقد علم أنه قضى ثلاث سنوات سجيناً حتى الآن .. وهلم جرا مع جميع المساجين! لن يُعفى السجين إن كان أعزباً، حيث “تُصبح الأخت الشرموطة أو حتى الأم الشرموطة، البنت الشرموطة إذا كان للسجين بنات”. هنا، يعزف الكاتب على الوتر الحساس وهو يطرح سؤالاً وجودياً عن شرقنا الأوسخ، إذ يقول: “هل هي تسلية فقط أم أنها نهج ؟! الدافع للتركيز على هذا الموضوع: هل هو عقد الجنس والكبت الشرقية لدى الرقباء يفرغونها من خلال السلطة التي يملكونها على السجناء؟ أم هو نهج مدروس الغاية منه تحطيم الإنسان وإذلاله من خلال المرأة باعتبارها أعلى قيم الشرف لدى المسلمين سواء كانت زوجة أو أختاً أو أماً أو أية قريبة أخرى؟! وشرف المرأة لدى الشرقيين بالعام هو ألا تمارس الجنس خارج نطاق الزوجية، وأي سلوك لها في هذا الاتجاه قد يدمر العائلة بالكامل ويلحق بها العار”. لا عجب! أن الشرقي إذا أراد أن يشتم، لعن عضو الأم الذي أنجب، وإذا أراد أن يمدح، مجّد عضوها الذي أرضع؟؟! وبين العضوين، يُصبح القوم ويمسي وتحيا الأمة وتموت .. على طريقة نزار قباني: (أكرهها .. وأشتهي وصلها)!.

- يأتي المقدم الأشقر الثلاثيني زائغ البصر متوعداً الكل بالجحيم، فيزهق في لحظة أربعة عشر نفساً بأربعة عشرة طلقة، هي رصيد مخزن مسدسه! يغوص الإخوان المسلمين -من ضمنهم الشيخ محمود- جميعاً في بركة من دمائهم الطازجة، تشفياً من تهديد بالقتل تركه التنظيم المسلّح تحت ماسحة زجاج سيارته “إذا لم يحسّن من معاملة السجناء الإسلاميين”. لا يكفيه، بل يتوعد بقتل مائة آخرون إن مسّ أحدهم شعرة من رأسه، أو بالإجهاز عليهم أجمعين إن قتل أحدهم أحداً من أقربائه!

- يقع مهجع السجناء بالقرب من الباب الخلفي للسجن، وهو الباب الذي يستقبل الشاحنة الروسية التي تأتي يومياً بقدور الطعام الكبيرة صباحاً، وتعود ليلاً محملّة بجثث القتلى عن كل يوم. يقول المتلصص: “من خلال سماعنا لارتطام الجثث في أرضية السيارة كنا نعرف عدد الذين ماتوا في هذا اليوم، وفي يوم زيارة المقدم أحصى الساهرون ثلاثة وعشرين خبطة جثة”.

- بينما يموت د. زاهي متأثراً بعدوى السل الذي ما برح يداوي منه السجناء، يموت د. عدنان و د. سليم بـ (المظلة) لكن كثأر في قضية عار يمس عائلة زميلهم القديم الذي أصبح طبيب السجن! يقول المتلصص وقد شهد على الأحداث: “مجموع ما قتله طبيب السجن من زملاء دفعته أربعة عشر طبيباً. إذا كان بعض هؤلاء الأطباء أو أحدهم يعرف الأسباب التي دفعت زميلهم إلى قتلهم فإنه أخذ السر معه إلى القبر، لأن القاتل لن يتكلم. وظل الأمر داخل السجن في إطار التكهنات .. فلا أحد يعرف السر الحقيقي”. أما الموت بالمظلة، فيصفه المتلصص عملياً قائلاً: “في منتصف الساحة كنت أرى ولا أسمع. استلقى عدنان على ظهره وأمسك به سبعة من البلديات، من الرجلين، اليدين، الخاصرتين، ومن تحت الرأس. إنها عقوبة المظلة. والمظلة عقوبة تعني واحداً من ثلاثة أشياء: إما كسور مختلفة في سائر أنحاء الجسم وعلى الأغلب في الحوض، وإما شلل دائم عندما يكون الكسر في العمود الفقري، أو الموت وهو الاحتمال الثالث خاصة عندما يسبق الرأس الجسم في النزول، وغالباً هذا يحدث عندما يكون عنصر البلديات الممسك بالرأس أقل قوة من الآخرين. رفع البلديات عدنان، وجهه إلى السماء، ظهره مواز للأرض الاسفلتية، أرجحوه قليلاً ثم بصوت عال: يالله .. واحد .. اثنين .. ثلاثة. وقذفوه إلى الأعلى، ثم خبطة قوية على الأرض، لم يتحرك عدنان بعد أن صرخ صرخة ألم رهيبة. انتظر طبيب السجن قليلاً، أشعل لفافة تبغ وظهره لعدنان والآخرين، كان ينظر باتجاه باب مهجعنا، عبّ نفسا من اللفافة وزفره، التفت وأشار للبلديات الذين تقدموا ورفعوا عدنان مرة أخرى و .. واحد .. اثنين .. ثلاثة، هذه المرة لم تصدر أية صرخة”. ويكمل المتلصص قائلاً: “تكرر نفس الأمر مع سليم”. ثم يكمل: “تركوهما وسط الساحة في حالة استلقاء أبدي”.

- وفي حادثة تجمع بين الطرافة والغرابة، يقوم طبيب جرّاح بإجراء عملية استئصال زائدة دودية لأحد السجناء الذي اشترك كافة المساجين في تجهيز غرفة العمليات له بأقل الإمكانيات المتوفرة، تشهد على إبداع العقل البشري وإن الحاجة هي فعلاً أم الاختراع، يساهم فيها المتلصص المنبوذ بساعته التي يقبلونها بدهشة. ثم يقول: “بعد قليل غلت المياه فتعقمت أدوات الجراحة. في هذه الأثناء كان الطبيب قد غسل بطن المريض بالماء والصابون، ثم أحضر ملحاً رطباً فرك به نفس المكان، غسل يديه جيداً وأصر على ارتداء الكمامة قبل إجراء العملية، تغيرت نبرة صوته وبدأ بإصدار الاوامر: ما في عنا مخدر، لذلك بدك تتحمل الالم ولا تتحرك أبداً. تعالوا أنتم الأربعة، أمسكوه بقوة، كل واحد من طرف. أخرج الطبيب المشارط من علبة السردين وبدأ بتجريبها واحداً بعد الآخر، اختار المشرط المصنوع من غطاء ساعتي، جربه على ظفر إبهامه، وضع المشرط على بطن المريض، قال: (بسم الله الرحمن الرحيم)، وحز جرحاً بطول عشرة سنتيمترات تقريباً. آخ يا أمي. صاح المريض ولكنه لم يتحرك. انتهت العملية. كان الطبيب يعمل بسرعة فائقة، وبعد خياطة الجرح مسحه ونظفه، فتح عدة حبات من المضاد الحيوي وافرغ المسحوق فوق الجرح، ثم قطعة قماش نظيفة وربطه جيداً”. يكمل المتلصص: “الآن وبعد مرور شهر على إجراء العملية فإن الرجل تعافى وأصبح يمشي بشكل طبيعي”.

- عندما يصبح المخاط أداة تعذيب!!.. “في اللغة العربية (الاستنثار): هو إخراج المخاط عن طريق فوهات الأنف الخارجية، أما (التنخّم) فهو استحلاب المخاط إلى داخل الفم. فيما نحن نسير .. ندور، امتدت يد غليظة، أمسكتني من ساعدي وجرتني خارج الرتل، أغلقت عينيّ جيداً ونكست رأسي حتى التصق بصدري. بقي ممسكاً بساعدي، اليد الأخرى أمسكت فكي السفلي ورفعت رأسي إلى الأعلى بعنف، فحّ صوته ممزوجاً بحقد رهيب: ارفع رأسك ولا كلب، افتح تمك لشوف. فتحت فمي، طلب مني أن أفتحه أكثر، ففتحته. تنخّم بقوة، تنخم ثلاث مرات، ودون أن أستطيع رؤيته أحسست أن فمه قد امتلاً بالمخاط المستحلب .. شعرت برأسه يقترب مني وبصق كل ما يحتويه فمه إلى داخل فمي. برد فعل غريزي حاول فمي التخلص من محتوياته، تملكتني حاجة لاإرادية بالإقياء، لكنه كان أسرع مني وأسرع من فمي، أغلق فمي بيد وامتدت يده الأخرى بسرعة البرق إلى جهازي التناسلي، أمسك خصيتيّ وضغط عليهما بشدة .. موجة الألم الهائلة التي صعدت من خصيتيّ إلى الأعلى كادت أن تفقدني الوعي، انقطع تنفسي لثانيتين أو ثلاث، كانت كافية لأن أبتلع مخاطه وبصاقه كي أتنفس، ظل يضغط خصيتيّ حتى تأكد أنني قد ابتلعت كل شيء. تابعت السير .. تابعت الدوران، مغمض العينين، منكس الرأس. ألم الخصيتين المهروستين يخفت شيئاً فشيئاً، الإحساس بأنني قد امتلأت بالقذارة يتصاعد شيئاً فشيئاً. عدنا إلى المهجع، حاولت الإقياء بشتى السبل، لم أنجح، شربت كمياتٍ هائلةً من المياه ولكن الإحساس بأن جوفي ممتلئ بالقذارة يزداد. (سأخرج من السجن وأشرب كمياتٍ هائلةً من الماء والعرق والنبيذ والويسكي، شتى المشروبات الباردة والساخنة، لكن لن أستطيع التخلص من الإحساس بأن مخاط ذلك الشرطي ملتصق بمعدتي .. ببلعومي .. وهو يأبى الخروج)”.

- يستمر التفنن في صنع أدوات التعذيب، وفي استصدار براءة اختراع تشهد على إبداع الخبث الإنساني!. يقول المتلصص: “كان أحد الرقباء واقفا في ظل الحائط، مرت فأرة من أمامه فهََرَسَها ببوطه العسكري، مُعِسَت الفأرة وماتت، أخرج الرقيب من جيبه منديلا ورقيا وأمسكها بواسطة المنديل من ذيلها، اقترب من صفوف المساجين التي تدور حول الساحة، أمسك بأحد السجناء لا على التعيين وأجبره على ابتلاع الفأرة ، ابتلع السجين الفأرة. منذ ذلك اليوم صرف الرقباء وعناصر الشرطة جزءا مهما من وقتهم لاصطياد الفئران والصراصير والسحالي وإجبار السجناء على ابتلاعها، كلهم قاموا بهذا العمل ولكن ابتكاره (إبداعه) عائد لأول رقيب قام بهذا العمل”.

- ينهض المحكومين بالإعدام شنقاً إلى الوضوء وإقامة الصلاة الأخيرة، وبوداع رفاق السجن وطلب السماح، ثم تسليم حاجياتهم للسجّانين كإرث لمن سيخلفهم من السجناء، من ضمنها ملابسهم التي يستبدلونها بخرق رثّة .. يتم كل ذلك في هدوء عجيب وطمأنينة تنتهي بتكبيراتهم المدوية لحظة اقتراب لف الحبال. يلاحظ المتلصص شيئاً ما: “لماذا لم نعد نسمع صيحات الله أكبر لدى تنفيذ حكم الإعدام؟ الآن عرفت السر. بعد أن يخرج المحكومون بالإعدام من المهجع يغلق الشرطة الباب ويقومون بلصق أفواه المحكومين بلاصق عريض، كأن صرخة الله أكبر من المحكومين قبل اعدامهم تشكل تحدياً واستفزازاً للمحكمة الميدانية وادارة السجن، فمنعوها باللاصق”.

- الأب السبعيني يشهد على إعدام أبنائه الثلاث (سعيد وسعد وأسعد) غدراً ونكاية وخسة من إدارة السجن!. يكاد العجوز أن يجنّ وقد هلوس بكلمات هي أقرب إلى الكفر. يغتاظ السجناء ويدور رئيس السجناء “على الجميع في المهجع عارضاً عليهم أداء صلاة الجنازة جماعيا وعلنيا! كانت هذه الفكرة في وقت آخر ستبدو ضربا من الجنون، وكانت ستلقى معارضة شديدة من الكثير، لكن في هذه اللحظة أيدها ووافق عليها الجميع دون استثناء. لأول مرة منذ وجودي هنا الذي مضى عليه أكثر من أحد عشر عاما، انتظم أكثر من ثلاثمائة شخص في المهجع وصلوا علانية صلاة واحدة”. يصطف المتلصص معهم في الصف الأخير إلى جانب رئيس السجناء الذي كان ينظر إليه في دهشة واستغراب! .. و”صليت”. ثم يكمل: “عاد الجميع إلى أماكنهم، يتمتمون بالأدعية، الشعور بالحزن طاغ، لكن بعد هذه الصلاة الجماعية والعلنية خالط الحزن قليل من الرضا عن الذات .. شعور غير مرئي بالانتصار”.

- يقول عن (مهجع البراءة): “المحكمة ذاتها وخلال عدة سنوات كانت قد أصدرت أحكاما بالبراءة على سجناء هم في الحقيقة أطفال أعمارهم بين 11: 15 عاماً قبض عليهم خطأ، ولكنهم بقوا في السجن ولم يطلق سراح أي منهم، وقد قضى سجناء مهجع البراءة في السجن مدداً تتراوح بين 10: 15 سنة، هؤلاء الأطفال خرجوا من السجن لاحقاً رجالاً”.

- في حديثه عن الكرامة الإنسانية، يستحضر زميله الدراسي في فرنسا الذي كان يصرف في سهرة واحدة مصروفه الشهري الذي يبعثه له أهله كاملاً!. كان يستلذّ بالخدمة التي كان يتلّقاها في تلك المطاعم الفخمة أكثر من الطعام المقدّم له. يعبّر عن شعور الكرامة قائلاً: “كلامهم .. طريقة خدمتهم لك .. هيئتهم .. كل هذه الأشياء تجعلك تحس بأنك إنسان محترم، أنا يا صديقي في جوع حقيقي كي أشعر يحترمني الآخرون، لا يهم أن أجوع بضعة أيام كل شهر، لكن الشعور بأنني إنسان يكفيني لمدة شهر”.

- في غياهب السجن، تنشط المخيلة لتنقل السجين إلى عالم مواز يموج بالذكريات!. يتحدث خاطره فيقول كلاماً عذباً: “تحضر الذكريات .. تتغلب على كل الشد العصبي وتحضر، تداعبني وجوه الأهل والأصدقاء، المرأة بشكل خاص، أمي .. أختي .. سوزان، تحضر كل نساء”ي”، وأحياناً قد ترسم ذكرى ما ظلّ ابتسامة على شفاهي”. لكنه يقول في موضع آخر قولاً مختلفاً .. لا يخلو من إنسانية: “لو سألني احدهم أن ألخص السجن بكلمة واحدة لقلت: إن السجن هو المرأة!. غيابها الحارق”.

- يراقب المتلصص تلك المشاهد ويسرد خواطره عنها في قول فلسفي: “حسي المهني والفني قابع في زاوية بعيدة يراقب ولا يتدخل، هذا الحس الذي يبقى خارج حيز الألم والقلق، يبقى متيقظاً ومحايداً مهما كانت درجة آلامي النفسية أو الجسدية، هو يراقب ويسجل. أتذكر قولاً لأحد أساتذتي المرموقين: إن الحدث مهما كان صغيراً، فإن المخرج الجيد يستطيع أن يصنع منه فيلماً جيداً، الحدث هو الهيكل العظمي وعلى المخرج اكساؤه باللحم والثياب”.

…. تتوالى الأحداث، ويصبح المتلصص رفيقاً للسجناء لا سيما رئيسهم وأربعة من الأطباء، بعد أن كان في نظرهم مجرد جاسوس ملحد، وذلك بعد خطبة عصماء يحتج بها على خصمه التكفيري أبو القعقاع الذي يلقى حتفه شنقاً بعد أسبوعين من اعتقاله!. يقيم علاقة أشبه بالحميمية مع د. نسيم، الأرق من النسيم، نحّات العجين البارع، والذي يصاب بمرض نفسي في سجنه يحيله إلى وحش هرقلي يهابه السجّانين وهو يدبك ويصدح بـ (الدلعونا)، والذي تنتهي حياته بمأساوية بعد أن يُطلق سراحه، أمام مرأى رفقته السابقة!.

بعد الخروج من القوقعة:

- يتدخل الخال الطاعن في السن أمام السلطة لإطلاق سراح المتلصص والذي يُستجاب له إكراماً لخدماته السابقة التي قدمها جليلة للوطن، بشرط أن يوقع المتلصص على “تعهد بعدم العمل في السياسية” وعلى “برقية شكر للسيد الرئيس حفظه الله” وهذا مجرد إجراء روتيني!. يرفض المتلصص أن يشكر من سلبه عمره، ويختار الكرامة على حساب الحرية في ذلة. ويقول قولاً من ذهب: “لا مزيد من الذل .. وليكن السجن أو الموت”. يزيد شموخاً ويقول: “أن معاشرتي الطويلة للسجناء في السجن الصحراوي والسجن الجبلي علمتني الكثير من الأشياء، وأهم ما تعلمته منهم هو معنى وأهمية الكرامة والرجولة”. ينتهي الأمر بإطلاق سراحه بعد أن وبّخه خاله بشدة وأمر أخاه بالتوقيع سراً بدلاً عنه .. متوعداً إياه وهو يصرّ على أسنانه: “يا ويلك .. إذا حكيت أي كلمة”.

- بعد يومين .. يقول وقدمه تخط طريقها من جديد إلى الحرية وهي على أعتاب بوابة السجن: “3 تموز .. التاسعة وسبع وثلاثون دقيقة صباحاً، أقف على الرصيف المبلل بالمياه أمام الفرع بعد أن أغلقوا الباب خلفي. وأخيراً .. أنا حرّ!. ثلاثة عشر عاماً وثلاثة أشهر وثلاثة عشر يوماً.. مضت على وصول الطائرة، التي كنت على متنها، إلى مطار عاصمة الوطن”.

- يزور المتلصص قبري والديه! يرى اسميهما واضحين على الحجر البارد الذي يضمه ويريح عليه رأسه مغمضاً عينيه. وبينما يرسم قريبه “إشارة الصليب على صدره” يخالطه شعور آخر يقول عنه: “في داخلي شعور بأن علي واجباً ما تجاه الموت يجب القيام به، اتجهت نحو القبلة .. القبر بيني وبين مكة، فتحت كفي باتجاه السماء وقرأت الفاتحة، ثم وبشكل آلي .. صليت صلاة الجنازة”.

- في أسى، يبث ابنة أخيه أنين يأتي عميقاً بعمق القبر المحفور في جوفه .. يقول فيه: “إن الإنسان لا يموت دفعة واحدة، كلما مات له قريب أو صديق أو واحد من معارفه فإن الجزء الذي كان يحتله هذا الصديق أو القريب يموت في نفس هذا الإنسان!.. ومع الأيام وتتابع سلسلة الموت .. تكثر الأجزاء التي تموت داخلنا .. تكبر المساحة التي يحتلها الموت .. و أنا يا لينا أحمل مقبرة كبيرة داخلي، تفتح هذه القبور أبوابها ليلاً .. ينظر إليّ نزلاؤها .. يحادثونني ويعاتبونني”.

- يمر عاماً كاملاً على المتلصص يعيش فيه كالخواء، وهو الذي كان يمنّي نفسه بحياة جديدة يقطعها طولاً وعرضاً .. لكنه يؤثر شرنقة قوقعته الجديدة! يقول: “وتزداد سماكة وقتامة قوقعتي الثانية التي اجلس فيها الان. لا يتملكني اي فضول للتلصص على اي كان. احاول ان اغلق أصغر ثقب فيها. لا اريد ان انظر الى الخارج. اغلق ثقوبها لأحول نظري بالكامل الى الداخل. الي أنا.. الى ذاتي وأتلصص”.

…… فليقرأ (من كان له قلب) حتى يتيقن بأن السادية غريزة بشرية لا محالة، وأن (فن التعذيب) ليس سوى اختراع آدمي بامتياز، لا يخطر على قلب ابليس!.

ختاماً .. يقول مصطفى خليفة في أحدث مقابلة مصوّرة له بأن “جحيم المعتقل يعلّم الرجولة” .. وأقول: لم تكن تنقصك الرجولة (والرجال قليل)، بل احتاجت البشرية أن تشهد لك عليها .. وقد شهدت!

يمس إهدائه شيئاً من روحي حين خصّ “سجناء الرأي في كل مكان وزمان .. عسى أن يعيد لهم نشر هذه الشهادات جزءاً من حقوقهم المنتهكة” .. وكأنه قول يشبهني!

رحم الله الشهداء ونحسبهم “أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ” .. لكنني لا زلت أرتل: “أَلا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ”.

…… ويستمر شغفي بأدب السجون متأججاً .. رغم المقاتل التي إن لم تمتني .. تزدني قوة!

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

من الذاكرة: جاء تسلسل الكتاب (25) كما دوّنت ضمن قائمة من كتب قرأتهم في عام 2017، وهو رابع كتاب اقرأه في شهر أكتوبر من بين خمسة كتب .. غير أن ذاكرتي لا تسعفني، ولا حتى مفكرتي القديمة بما تحويه من ملاحظات، ولا مسودات التدوين في حينها، من تعيين إجمالي عدد الكتب التي قرأتها في هذا العام بالتحديد! وعلى الرغم من أنني أجد بخط يدي على هامش مفكرة العام عبارة (33 كتاب)، إلا أنني لا أعتقد أنها ملاحظة دقيقة. وعن اقتنائه، فقد حصلت عليه في نفس العام من معرض للكتاب بإحدى المدن العربية ضمن (55) كتاب تقريباً كانوا حصيلة مشترياتي من ذلك المعرض.

لكنني لا زلت أذكر تماماً الأعوام الثلاث التي قضيتها في تحصيل دراساتي العليا في المملكة المتحدة، والأعوام التي تلتها وأنا منهمكة بجد في عملي المهني الذي لا يمتّ بصلة لهواية القراءة لا من قريب ولا من بعيد .. الدراسة التي استحوذت على حياتي حينها، والعمل الذي كان يستنفد القدر الأكبر من وقتي وطاقتي، بحيث لا يتبقى للقراءة في نهاية اليوم سوى القليل من الوقت والتركيز .. ولله الحمد دائماً وأبداً.

من فعاليات الشهر: قضيت إجازة لمدة عشرة أيام في مدينة إسطنبول .. وقد كانت زيارتي الثانية لها بعد أعوام طويلة مضت عن زيارتي الأولى! رغم هذا لم تكن ممتعة على قدر ما كنت متشوّقة، والسبب كان سوء اختيار رفيق الطريق .. غير أن القدر أكرمني فيما بعد بزيارات ثلاث لها كانت الأكثر متعة والأجمل ذكرى.

تسلسل الكتاب على المدونة: 72

كم تحمل القصة من الم وحزن!!! …..اسوء انواع الالم،الالم النفسي الدي تتركه افعال السجان …كم الاهانة والاستخفاف بالنفوس البشرية .

اين يصنع مثل هدا الحقد والكره ؟؟؟ هل هولاء ولدتهم نساء مثل امهاتنا؟؟؟

كم هي قاسية هده الحياة وكم نحن منها أقسى!!!!

إن فنون الامتهان الإنساني الذي جاء به أولئك الوحوش .. لا يخطر على قلب إبليس ذاته!

القصة قاسية جداً لا تزال أضلاعي تحمل أوجاعها .. وما أوردته هنا فقط نزر منها!

“أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ”